實體經濟

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

實體經濟(Real economy)

目錄 |

實體經濟,指一個國家生產的商品價值總量。是人通過思想使用工具在地球上創造的經濟。包括物質的、精神的產品和服務的生產、流通等經濟活動。包括農業、工業、交通通信業、商業服務業、建築業、文化產業等物質生產和服務部門。也包括教育、文化、知識、信息、藝術、體育等精神產品的生產和服務部門。實體經濟始終是人類社會賴以生存和發展的基礎。

當前,我國經濟增長仍存在下行壓力,穩增長、調結構、促改革、惠民生和防風險的任務還十分艱巨,全球金融市場近期也出現較大波動,需要更加靈活地運用貨幣政策工具。為此,央行決定,自2015年8月26日起,實施降息及“普降+定向”降準的“雙降”組合措施。至此,去年以來,央行已累計進行4次降息、降準。此時降準降息,主要是為了進一步促進降低社會融資成本,支持實體經濟持續健康發展。同時,根據銀行體系流動性變化,適當提供長期流動性,以保持流動性合理充裕。發展實體經濟是一國立身之本,財富之源,是國家強盛的重要支柱,是建設現代化經濟體系的堅實基礎,是構建未來發展戰略的重要支撐。

18世紀的馬克思是世界九大哲學體系中、自由派哲學、人體系;創始人,他主張;革命,鬥爭。馬克思主義哲學認為;一切變化著的事物都依賴於,形而上學者所說的“自然”、唯心主義者所說的“精神”、唯物主義者所說的“物質”,馬克思的偉大是把三維結構的社會概念,構成了自然界的三個範式;(一)構成了心物二元論辯證法,(二)構成了社會主義的系統論,(三)構成了共產主義的世界觀。顯然,第(二)種範式,使用社會主義一個空空的概念性命題,搪塞龐大的系統內容,出現了各種悖論無法自圓其說。馬克思反覆使用政治經濟學的命題,解釋人、財、物,相互矛盾的關係又不能讓人信服,後來人們發現他缺失了系統論的“實體經濟”理論,只要是談論馬克思主義的地方,就沒有停止過矛盾論的糾纏,人們把他攆到其它國家,他被迫無奈一直喊鬥爭。

1883年馬克思去世的時候,還是油燈時代,他死後的十多年後出現了無線電,二十多年後出現了鎢絲電燈,四十多年後出現了博弈論,五十多年後由瑞典人根據天、地、人、事、物、情感的抽象概念,明確了更大的、在場的、系統的,都是實體。人們以經濟作為三維繫統的考察對象,發明瞭系統論的標誌性辭彙——實體經濟。

120年後《博弈聖經》一書中出現了“博弈實體”一詞的解釋。隨著人們對第三空地論和國正論理論的認識和感悟、博弈實體里的政治、經濟、軍事、外交、社會等,是永遠運動著的、永遠發展著的“博弈實體政治”和“博弈實體經濟學”。在馬克思去世的130年後,博弈聖經著作人發明的這兩個詞在媒體上傳開了。

《博弈聖經》中說:“我們把博弈實體分離不變性學說,能容得下巨集觀經濟實體與微觀經濟性質的語文學通論,看成博弈實體經濟學。

幾百年以來,巨集觀經濟學和微觀經濟學的關係一直眾說紛紜,它們都是一個文化信息,一個文化單位,可以大到一個文化“私湍”,小到一個文化“邁邁”,巨集觀經濟學和微觀經濟學的關係,就是對大文化私湍和小文化邁邁的口語化表達。巨集觀經濟學和微觀經濟學的語文學表達,是“博弈實體經濟學”。

“實體經濟”並不是一個專用術語,至少我們在日常生活中經常看到這樣的詞語,有時候這個詞語甚至被應用得很通俗化,簡單點看,大概只要是經過註冊的有生產服務活動的經濟組織都可以算作是實體經濟,這其中金融服務業則是例外,大概因為金融服務業屬於特定行業,而其服務活動也是有別於一般的服務業的。就是這樣一個非常普通甚至庸俗的概念,卻在美聯儲的聲明裡顯得日漸突出。

次貸危機全面爆發以後,美聯儲就宣稱“金融市場動蕩沒有損及實體經濟”,在9月 18日美聯儲改變立場大幅降息的聲明中仍然表示“為防止市場動蕩損及實體經濟”,舊金山聯儲主席耶倫也表示“短期貨幣政策應該致力於穩定實體經濟增長”。其實在次貸危機爆發之前而房市長期低迷時,美聯儲就置房市下滑於不顧,多次聲稱“房市下滑沒有傷害到實體經濟領域”。可見在2007年中,美聯儲使用“實體經濟”這個辭彙的頻率是非常之高的,那麼美聯儲的“實體經濟”是什麼含義呢,是否如我們日常所見到的庸俗化了的概念?

美聯儲頻繁使用“實體經濟”這個詞語,與之相關聯的是除去房產市場和金融市場之外的部分,就美國經濟數據的構成來看,其中包括製造業、進出口、經常賬、零售銷售等的部分被美聯儲籠統地概括為“實體經濟”。由於不包括房市和金融市場這樣的特殊的部分,所以“實體經濟”在很大程度上反映了美國國內市場運行的“流水賬”部分,之所以這樣來描述,是因為雖然“實體經濟”往往不是要害部門,而是民用普通領域。

儘管不是要害部門,但“實體經濟”顯然對於美國市場的日常運行具有關鍵意義,一旦“實體經濟”出現震蕩或反覆,往往反映到美國人的生計問題上,像美聯儲十分關註食品價格指數和消費者核心物價指數以及庫存和零售銷售等指標,這說明美聯儲所謂的“實體經濟”反映的是市場運行基本面的狀態好壞。

我們還可以認為,美聯儲把核心能源消費這一塊也排除在“實體經濟”之外,理由就是美聯儲所謂的“實體經濟健康”往往與能源價格走勢相反。而且非常關鍵的一點就是,美聯儲所關註的“實體經濟”指標往往同時反映大量中小企業的運行態勢。這樣看來,美聯儲所謂的“實體經濟”與中國的“民生疾苦”問題大同小異,不過美聯儲同時十分註重大中小型的工商企業的運行態勢等“企業疾苦”的問題。

從上述分析來看,美聯儲所謂的“實體經濟”概念,可能與中國的實體經濟概念差別甚微。在全球化過程中世界經濟結構是不斷調整變化的,既有產業從發達國家向發展中國家的轉移,也有發達國家夕陽產業苦苦維持起死回生的掙扎,當然還有發展中國家積極調整產業結構適應全球化這樣一種趨勢。那麼在這樣一個經濟結構普遍調整的年代,美聯儲為什麼堅持地盯住“實體經濟”這個概念,併為了維護“實體經濟”的運行態勢而在所不惜呢?

答案或許很簡單,那就是“實體經濟”儘管不包含要害部門和尖端領域,但它卻是一國市場穩定運行的最廣泛基礎,“實體經濟”指標的偏差往往反映到社會生活的各個領域,並直接與民生疾苦和企業生存聯繫在一起,越是在經濟結構經歷深刻變革的時期,“實體經濟”的穩定運行對於維護社會經濟秩序往往越重要,這正好與劇變裂變是對立的兩個方面。而美聯儲把近年來出現泡沫的房產市場和快速變化的金融市場排除在“實體經濟”之外,由此也可以看出,美聯儲維護“實體經濟”的良苦用心。

制度經濟學中關於制度變遷的分類有兩類,一種是強制性的,另一種則是誘致性的。強制性的制度變遷多伴隨劇烈的社會經濟結構動蕩,往往在一些轉軌國家中出現,而誘致性的制度變遷往往則是一個較穩定平和的過程,經濟結構的調整也大致如此,強制性的結構調整往往引發市場動蕩,而誘致性的結構調整則與經濟增長是同步的,西方國家的經濟學理論尤其強調這一點,所以我們也可以發現西方國家經濟和貨幣政策往往是循序漸進式的,這一點在美聯儲的貨幣政策中體現得尤為突出。

所以美聯儲過分強調“實體經濟”這一概念,可能並沒有什麼意外之處,事實上歐盟等其他發達國家同樣註重市場的這些日常指標。但是美歐對於中國開放市場和加快改革卻顯得迫不及待,與其關註“實體經濟”的初衷大相徑庭,尤其是人民幣快速升值對中國“實體經濟”領域帶來的一系列劇烈影響,美歐對此是絕口不提,這實際上也是對中國的一種警示。

傳統的觀點認為,實體經濟就是指那些關係到國計民生的部門或行業,最典型的有機械製造、紡織加工、建築安裝、石化冶煉、種養採掘、交通運輸等。實體經濟的特點可以歸納為以下四點:有形性、主導性、載體性、下降性。那麼,以物質資料的生產經營活動為內容的實體經濟,在國民經濟發展過程中的功能又是什麼呢?

其功能可以歸納為以下三點:

1. 提供基本生活資料功能。古往今來,乃至永遠,人們總要吃飯、穿衣、行動、居住、看病、休閑等,而保證這些活動得以繼續進行的基礎,則是各式各樣的生活資料。那麼,這些生活資料是由各式各樣的實體經濟生產出來的。如果實體經濟的生產活動一旦停止了,那麼,人們各式各樣的消費活動也就得不到保障。

2. 提高人的生活水平的功能。同樣,古往今來,乃至永遠,人們不僅要生存,而且更要發展,亦即人們不僅要生活,而且還要生活得更好。保證人們生活得更好的物質條件,是由各式各樣的更高水平的實體經濟創造出來的。如果實體經濟的更高級的生產活動一旦停止了,那麼,人們就從根本上失去了提高生活水平的基礎。

3. 增強人的綜合素質的功能。再同樣,古往今來,乃至永遠,人們不僅要生活得更好,而且還要使自己的素質得到全面的增強,亦即人們不僅要有高層次的物質生活,而且還要有高層次的精神生活。保證人們高層次精神生活的物質前提同樣是由各式各樣的具有特殊性質的實體經濟所提供的。如果實體經濟的一些特殊活動形式一旦停止了,那麼,人們也同樣會從根本上失去增強綜合素質的根基。

互聯網助力實體經濟轉型升級[1]

2016年年底,一場有關虛擬經濟是否衝擊了實體經濟的爭論在娃哈哈董事長宗慶後和阿裡巴巴創始人馬雲之間火爆展開,這並不是互聯網企業和製造業的首次交鋒,拉開歷史的鏡頭會發現,從2003年非典導致電商意外崛起開始,這種明裡暗裡的論戰就一直沒有間斷,馬雲和宗慶後、董明珠和雷軍、馬雲和王健林之間的爭論甚至賭局都在社會上引起了強烈的反響。客觀地說宗慶後在 CCTV 炮轟馬雲 “五新”,以及董明珠和雷軍的爭論在傳統製造業企業家群體中具有一定的代表性,如何通過公開辯論釐清是非對實體經濟的轉型升級具有重要的現實意義。

爭論本質是對資本 “無錨式擴張”的擔憂

實體經濟和虛擬經濟的爭論映射了實體經濟的從業者們對近年來房地產領域扭曲發展、資本對實體經濟 “無錨式擴張”的擔憂。

中央電視臺在《對話》節目現場對與會企業家的調查顯示,當下中國實體經濟轉型最大的挑戰,“房地產摧毀實體經濟”占到了19%,“核心技術”占14%,“虛擬經濟過火”占11%,“高稅費”占10%,“融資難”占7%。宗慶後在採訪中也給記者列舉了娃哈哈面臨的十大問題,仔細梳理一下可以歸結為四條:剛性成本過高、消費觀念升級、外部環境惡化和生產效率低下。其中剛性成本主要是稅費、原材、制度成本、交易成本等,相對而言能夠迅速改善的就是出台更加寬鬆的產業政策和大幅度減少行政管制、規避權力部門擴權動作;消費觀念升級,海淘,到日本、歐洲購買馬桶蓋、奶粉、電飯鍋等國內完全有能力生產的產品都是消費者消費意識覺醒後用腳投票的結果,製造業要麼迎頭趕上,要麼被時代淘汰;外部環境惡化是近年來的新課題,資本和房地產的非理性發展擠占了實體經濟的空間,使國內資源稟賦的比較優勢持續走低,形成了低端產業向東南亞價值窪地轉移,中高端產業回歸歐美髮達國家境內的趨勢,這種全球產業鏈橫向轉移變化對國內本土製造業短期看是餡餅,中長期則是重大挑戰,因為以互聯網為紐帶的全球一體化發展模式越來越像是一個巨大的“錨”,離開它就會衍生一系列次生問題。

互聯網的方法論構築了一個“新實體經濟”生態圈

互聯網本身更像是一個方法論,它通過網路中的“人工智慧節點” 構築了無數個大大小小的 “發現供需、匹配(製造)供需、分發供需、交易供需”的全流程生態圈,所有生產要素都像搭積木一樣解構和重組,創造性降低了全流程成本。這種方法論既是存量改革也是增量改革,累積夠一定的節點和技術後就會變成中國經濟實現彎道超車的超級助推器。

經濟學並沒有實體經濟與虛擬經濟之分,約定俗成的虛擬經濟多指以錢生錢的金融市場,除此之外都可以算實體經濟。從這個概念上看所謂的虛擬經濟和互聯網是兩碼事。說互聯網禍害實體經濟確實很冤,本質上互聯網本身更像是一個方法論,它構築了一個以撮合供需交易為核心平臺,以發現供需、匹配(製造)供需、分發供需、交易供需為關鍵環節的“新實體經濟”生態圈,最終實現實體經濟轉型升級。

必須說明的是,和所有重大社會進步一樣,早期的互聯網角色看起來更像是一個入侵者,對一直堅守傳統製造業的老一輩從業者們而言,互聯網所特有的 “顛覆式創新”給行業帶來的那種痛徹心扉卻又無能為力的剝離感是真實的。比如阿裡巴巴藉助互聯網,通過雲計算、大數據等方式線上為用戶提供支付結算等標準金融服務倒逼傳統金融加速改革;騰訊微信等新型通訊工具倒逼運營商服務;滴滴出行軟體的問世推進了傳統計程車行業的巨大革新;網路彩票打破傳統地域和壟斷模式,逼得體育總局不得不緊急叫停。在這場轟轟烈烈卻悄無聲息的“數字化”改造浪潮中,所有的生產要素都像積木一樣被互聯網一一重新解構、旋轉,最後變成了一個個既熟悉又陌生的應用場景,需求端的消費者則透過科技進步與社會協定的交合,諸如手機、網路、開放原碼程式等手段得到了自己想要的自由。這場變革的重要性在於它對社會制度差異、生活習慣差異、意識形態差異顯示了最大的包容性和建設性,它的偉大之處用宗慶後董事長自己的一句話作為註解很貼切:如果不是現在科技比較先進,提高了生產效率,世界大戰早就爆發了。

互聯網的核心價值就是:藉助網路和人工智慧節點,需求被細分、量化,生產也同樣被細分和量化,在人工智慧輔助下最終達到了以最小的資源最大可能地滿足需求的終極目標。

互聯網為主導的優化升級也是有代價的

在我看來,不用過度悲觀,實體經濟擁抱網路的“脫實向虛”和互聯網企業整合實體經濟的“脫虛入實”最終會匯流入海殊途同歸,它也是我們解決目前經濟結構扭曲、社會成本高昂的最佳解決方案。“提升網速、降低費用、充分放權”是做大網路經濟、實現結構性改革的關鍵保證。

和很多官員學者的悲觀不同,我認為在以互聯網為主導的全球一體化資源配置過程中,經濟結構的優化升級和效率提升是有代價的,它意味著傳統實體經濟中一部分企業就像非洲草原遷徙的斑馬一樣也許永遠無法到達轉型升級的彼岸,鱷魚潭就是其最終的歸宿,這是必要代價。還有一部分企業則根據自身優勢在行業產業鏈中重新定位需要轉型到更適合的位置上,一部分企業最終會完成互聯網改造到達彼岸。從這個意義上看,實體經濟擁抱網路的“脫實向虛”和互聯網企業整合實體經濟的“脫虛入實”最終殊途同歸。這是一個非常痛苦的轉型升級過程,牽涉面非常廣,既要尊重傳統製造業的現實,又要小步快走推動革新,所以監管部門責任重大。相對於實體經濟的“脫實入虛”的謹小慎微和複雜程度,互聯網企業的“脫虛向實”一直在進行,京東、阿裡、騰訊、百度、小米等企業已經邁出了關鍵步伐,線上線下的融合非常成功,部分垂直行業線上線下整合也成效顯著。

在這個過程中基礎網路資源的供給、監管動作、立法就變得異常重要。首先是要麼把基礎公共網路資源徹底公益化,要麼引入充分競爭確保網路資源能夠成為經濟發展的超級助推器。其次是要營造一些包容、寬容和彈性的政策環境,提高新業態、新技術容忍度。在互聯網房地產、互聯網金融領域、PE、稅收規費設定等關鍵點上應該大幅度放權。

虛擬經濟與實體經濟的關係,可以歸納為:實體經濟藉助於虛擬經濟,虛擬經濟依賴於實體經濟。下麵分別論述。

1、實體經濟藉助於虛擬經濟

這表現為三點:第一,虛擬經濟影響實體經濟的外部巨集觀經營環境。實體經濟要生存、要發展,除了其內部經營環境外,還必須有良好的外部巨集觀經營環境。這個外部巨集觀經營環境中,就包括全社會的資金總量狀況、資金籌措狀況、資金迴圈狀況等。這些方面的情況如何,將會在很大程度上影響到實體經濟的生存和發展狀況,而這一切都與虛擬經濟存在著直接或間接的關係。因此,虛擬經濟的發展狀況如何,將會在很大程度上影響到實體經濟的外部巨集觀經營環境。第二,虛擬經濟為實體經濟的發展增加後勁。實體經濟要運行、尤其是要發展,首要的條件就是必須有足夠的資金。那麼,各類實體經濟用於發展的資金從哪裡來呢?不外乎兩條途徑:一條是向以銀行為主體的各類金融機構貸款;另一條則是通過發行股票、債券等各類有價證券籌措資金。從發展的趨勢看,相比較而言,通過第二條途徑解決實體經濟發展過程中所需資金問題,會更加現實,也會更加方便、快捷。這樣,虛擬經濟就為實體經濟的發展增加了後勁。第三,虛擬經濟的發展狀況制約著實體經濟的發展程度。從歷史上看,虛擬經濟的發展過程經過了五個階段,即閑置貨幣的資本化、生息資本的社會化、有價證券的市場化、金融市場的國際化、國際金融的集成化等。事實證明,虛擬經濟發展的階段不同,對實體經濟發展的影響也就不同,亦即虛擬經濟發展的高一級階段對實體經濟發展程度的影響,總比虛擬經濟發展的低一級階段對實體經濟發展程度的影響要大一些。反之,則會小一些。

2、虛擬經濟依賴於實體經濟

這也表現為三點:第一,實體經濟為虛擬經濟的發展提供物質基礎。虛擬經濟不是神話,而是現實。因此,它不是弔在天上,而是立足於地下。這就從根本上決定了無論是它的產生,還是它的發展,都必須以實體經濟為物質條件。否則,它就成了既不著天也不著地的空中樓閣。第二,實體經濟對虛擬經濟提出了新的要求。隨著整體經濟的進步,實體經濟也必須向更高層次發展。否則,它將“消失”得更快。實體經濟在其發展過程中對虛擬經濟的新要求,主要表現在對有價證券的市場化程度上和金融市場的國際化程度上。也正是因為實體經濟在其發展過程中,對虛擬經濟提出了一系列的新要求,所以才使得它能夠產生、特別是使得它能夠發展。否則,虛擬經濟就將會成為無根之本。第三,實體經濟是檢驗虛擬經濟發展程度的標誌。虛擬經濟的出發點和落腳點都是實體經濟,即發展虛擬經濟的初衷是為了進一步發展實體經濟,而最終的結果也是為實體經濟服務。因此,實體經濟的發展情況如何,本身就表明瞭虛擬經濟的發展程度。這樣,實體經濟就自然而然地成為了檢驗虛擬經濟發展程度的標誌。

綜合上述,虛擬經濟與實體經濟之間,存在著極其密切的相互依存、相互促進的關係。它們誰也離不開誰,至少在相當長的一段時期內會是這樣的。

3、正確處理兩者之間關係的原則

既然虛擬經濟與實體經濟之間存在著密不可分的關係,就必須對它們進行很好的處理,不然就會影響到它們的正常發展。那麼,處理虛擬經濟與實體經濟之間關係的原則有哪些呢?一是一視同仁原則。既然虛擬經濟與實體經濟都有其各自獨特的功能,因此,我們就應對它們堅持一視同仁的原則,而不能對任何一方採取歧視態度,以免顧此失彼。二是統籌兼顧原則。二者之間有著相互依存、相互促進的關係,因而就不應該對它們任何一方採取偏頗的態度,在巨集觀經濟的規劃上,在戰略的部署上,在人才的培養上,在措施的運用上,都應統一謀劃。三是均衡發展原則。事實已經證明並將繼續證明,虛擬經濟與實體經濟都對整個市場經濟有促進作用。這就決定了在它們的速度發展上,在它們的規模形成上,在它們的比例確定上,在它們的計劃安排上,都應相互兼顧。四是協調一致原則。經濟發展的實踐已經並將還會告訴我們,虛擬經濟與實體經濟,畢竟是兩種性質不同的經濟形式或形態,它們各自的運行方式、經營特點、行為規範、內在要求、營銷策略、服務對象等,都是不盡相同的。在這種情況下,兩者之間就有極大的可能會出現或產生矛盾。其具體表現是,要麼是實體經濟脫離虛擬經濟而獨自發展,要麼是虛擬經濟超越實體經濟而“突飛猛進”。事實證明,後者是主要現象,其結果就是所謂的“泡沫經濟”。因此,為了防止和遏制泡沫經濟的產生或出現,就必須要強調協調一致的原則。

綜合上述,為了處理好虛擬經濟與實體經濟之間的關係,就必須堅持一視同仁原則、統籌規劃原則、均衡發展原則和協調一致原則。

一、如何判斷貨幣資金的鬆緊態勢

當前我國的貨幣形勢究竟是偏緊還是適當?國內研究者對這個問題的不同看法,分別是從GDP與貨幣供應量、物價與貨幣供應量兩個角度、兩對基本數據出發進行的分析。誠然,這兩種分析思路均符合經濟 分析的常理。

一方面,在實際GDP增長與經濟學上嚴格定義的貨幣供應量增長之間,我國的M2/GDP之比已經名列全球前茅,確實很難說清楚我國當前的通貨還處於緊縮狀態。

另一方面,物價歸根結底是貨幣現象,物價長期低位徘徊甚至較長一段時期是下跌態勢,也確實很難說清楚我國當前的通貨不處於緊縮狀態。

因此,要真正理解反映實體經濟活動的這些數據、比率,按常理分析是不夠的,關鍵需要理解以下幾方面因素:首先,不能簡單地以M2與GDP比較來判斷通貨是否緊縮。按照經濟學一般原理,倘若我國經濟增長已經處於潛在增長水平,那麼一定的貨幣供應量 自然可以說是適當的,也就不再有討論的必要。儘管按照有些研究者的分析,7%左右的真實GDP增長率基本達到了中國目前的潛在產出增長水平,但只要我們回到經濟學上潛在產出的定義,即要素充分就業,就可以看出我國當前的經濟增長是低於其潛在的水平。

當前我國經濟的基本事實是,失業率高,勞動力閑置壓力已經成為左右經濟決策的重大難題;大量 企業生產設備閑置或開工不足;物價頻頻出現跌勢;連續四年積極的財政政策逐現後勁乏力,等等,這一切說明,若簡單地以貨幣供應量增長率高於經濟增長率與消費物價增長率之和,作為論證貨幣供應充足的依據似乎是不夠的。其次,為什麼較高的貨幣供應增長仍止不住物價的下跌勢頭?

從一國經濟的有效需求看,引起當前內需不足的原因有兩種可能:或者是由持有較多貨幣的經濟單位的投資或消費意願不足引起的,或者是充當經濟活動媒介的貨幣出現了普遍性匱乏的結果。如果是後者,我們可以直接得出貨幣緊縮的結論(有研究者提出,當前的緊縮是供給因素引起的)。但倘若有效需求不足是由前者引起的呢?此時貨幣總量水平及其增長速度可能並不低(表現形式之一就是我國的M2/GDP比值高)。

因此單純從全 社會實體經濟活動所對應的潛在貨幣購買力看,"貨幣"供給似乎是充足的。問題在於,我們在考慮如何緩解有效需求不足的問題時,真正關心的並不是有多少貨幣可能投入經濟運行,而是有多少貨幣實際投入了經濟運行。由於從一定的貨幣供應量作用於物價、就業和經濟增長之間,存在一系列的經濟活動和聯繫,有總量和結構的諸多因素,因此現在就難以解釋為什麼在往日或者在常理看來已不少的貨幣供給仍止不住物價的跌勢。另外,必須看到在分析通貨鬆緊形勢時,特別是在通貨緊縮作為主要危險傾向時,不能簡單地分析貨幣供應量,要進一步分析一定貨幣供應量前提下能夠直接作用於實體經濟的貨幣資金狀況。因為與GDP直接相關的更多的因素不是貨幣供應量,而是與銀行體系中負債方貨幣供應量相對應的資產------國內信貸總量。

貨幣供應量定義的是某個時點全社會的現金和銀行存款的總和,它只反映了社會潛在購買能力(潛在需求)的大小,與全社會的實際購買能力只是有間接關係;相反,國內信貸總量揭示了一國有效需求的資金滿足狀況,而這種資金需求的背後才真正對應著現實的實體經濟活動(投資與消費等)。在經濟對外開放、證券市場取得一定 發展的背景下(特別是在股票市場、 金融市場得到發展又尚不成熟時期),分析貨幣供給的鬆緊態勢,要看貨幣供應量的變化狀況,但又不能簡單地僅瞄著貨幣供應量與GDP的相應增長速度,應結合分析國內信貸總量、物價、就業、境內外資金流動和資金價格等變化情況。

具體到我國目前來說,儘管許多實證研究表明,我們基本可以排除有效需求不足是由於通常意義上的貨幣普遍匱乏造成的這一原因,從而可確認持有較多貨幣的經濟單位的投資或消費意願不強是造成當前有效需求不足的主因。從經驗數據的縱向比較分析看,也可以看出,我國貨幣供應量的增長速度可能並不慢。但是,從判斷貨幣鬆緊的真實態勢,要深入考察與實體經濟相應的"貨幣"----- -國內信貸總量------的變化情況出發,從這個意義上說,不僅當前的貨幣供給充足論是站不住腳的,而且貨幣供給不足的觀點同樣沒有點出問題的實質,因為很可能實際情況不是泛泛意義上的貨幣供應偏緊,而是與國內企業相對應的"貨幣資金"緊了。

二、從近四年貨幣供給結構走向看

供給偏離要分析與實體經濟相應的"貨幣"鬆緊狀況,需要找到一條聯繫國內信貸總量和貨幣供應量的紐帶。各國中央銀行專業統計中的"銀行概覽"正是這樣一條能夠對比分析貨幣供應量和國內信貸總量的紐帶。銀行概覽是中央銀行按照國際通行做法,經過技術處理後反映一國整個銀行體系的綜合資產負債表,它能夠提供有關整個銀行體系的貨幣與信貸動態的完整數據,其基本結構如表一所示。在銀行概覽的右邊,是我們平常所說的廣義貨幣供應量,以及包括銀行資本帳戶、外匯資產的計價變動和銀行體系損益在內的其他項目凈值。在銀行概覽的左邊,則是國外凈資產,以及包括對政府凈債權和對非金融部門債權兩個部分的國內信貸總量。由於資產與負債兩邊衡等,通過等式變換可得:M2=NFA+DC-OIN=NFA+NCG+CNS-OIN,或△M2=△NFA+△DC-△OIN= △NFA+△NCG+△CNS-△OIN此式顯而易見地表明,單純將貨幣供應量拿出來不能夠說明全部問題,因為它無法揭示已有的或新增的資金究竟是運用在國內(體現為國內信貸總量增長)還是在國外(體現為國外凈資產增長);既使用在國內,同樣存在這些貨幣是被政府所用還是被企業所用的差異。而倘若持有較多貨幣的經濟單位其投資或消費意願不足,貨幣的運用結構將越來越偏離國內實體經濟,表現為國內信貸總量占貨幣供應量的比重越來越低,資金越來越多地在國外運用。此時,即便貨幣供應量的增長速度再快,但用在實體經濟中的貨幣資金增長速度卻越來越慢,最終仍將可能制約GDP增長潛力的發揮,在這種情形下,仍可能出現通貨緊縮的狀況。

進一步對近年來我國貨幣供給的具體情況加以分析,從總體上看,1998-2001年四年間,我國的廣義貨幣供應量比1997年底增長了74%,遠遠高於此期間實際經濟增長率與物價上漲率之和。但通過觀察銀行概覽中的貨幣運用結構,情況並不那麼簡單,有很多特殊的變化需說明。第一,1998-2001年四年間,在貨幣供應量的運用結構中,平均每年海外資產占到14.7%,國內資產占85.3%,即中央銀行每年提供的貨幣中有近15%並沒有用於國內實體經濟活動,僅作為購買海外資產的外匯儲備等在進行利息增值。第二,從中央銀行的貨幣供給用於國內還是國外的增長情況看,趨勢更清楚。1998-2001年四年間,用於國外的資產共增長了93.4%,年均增長17.9%,用於國內的資產僅增長了59.6%,年均增長僅 12.4%。特別要指出的是,在貨幣供應量作為 計算分母且每年持續擴大的背景下,投資於海外資產的比例一直呈上升趨勢,由1998年的13.7%上升到2001年的16.7%,以絕對額計,即2001年廣義貨幣供應量158302億元中有26425億元未用於國內經濟,而是以海外資產形式流離在國外。第三,要瞭解企業貨幣資金的真實緊缺情況, 僅僅分析國外與國內信用占比的變化還遠遠不夠。考慮到連續四年的積極財政政策,考慮到政府部門和企業部門面臨的資金約束存在本質區別:無論貨幣供給是松是緊,政府部門通常總能夠通過發行國債來籌得資金。最能夠反映實體經濟中企業貨幣資金鬆緊的不是銀行概覽中廣義的國內信貸指標,而應該是從國內信貸中剔除對政府部門的凈債權之後的對非金融部門債權。由於自1998年以來的四年中,銀行體系對政府部門凈債權以年均61.6%的增長速度在增長(累計增長 581.4%),遠遠快於對企業債權年均10.4%的增長速度(累計僅增長48.6%),這充分說明全社會信用總量越來越向政府傾斜,企業的信貸量占全社會信貸總量的比例已經從1997年底的84.69%持續下降到2001年底的72.35%,下降了12個百分點。這意味著儘管從1998- 2001年4年間M2增長了大約74%,但企業部門從銀行體系獲得的貸款支持卻僅僅增長了48.6%,兩者之間差異十分巨大。難怪貨幣當局認為貨幣供應量的增長速度已相當快,但地方政府與企業仍頻頻埋怨資金緊缺和通貨緊縮。第四,還要看到國內信貸總量中包含的已發生的不良貸款因素對貨幣供應量的衝擊影響。不良貸款對於銀行來說已是"空洞化"的債權。實體經濟每年在以一定的速率增長,但已經存在的占全社會信用總額一定比例的不良貸款實際上巳不再媒介企業經濟活動的增量部分或者以非常低的周轉速度參與經濟活動(這也是導致我國近年來貨幣流通速度下降的重要因素之一)。

因此在考察與國內實體 經濟 相對應的能實際發揮功能的貨幣時,應相應扣除這方面因素。客觀地說,能夠實際有效支持 企業經濟活動的信貸資金數額應遠遠低於 金融 統計上的信貸數額。 分析實體經濟中企業的資金緊缺狀況,除上述四大因素外,以下幾項因素同樣能夠從其他多個側面進一步揭示企業資金偏緊的情況:

1、從2001年6月始,證券公司股票保證金才納入中央銀行貨幣供應量M2的統計中。這筆存款時多時少,一級市場申購時最高達5000-6000億元。在 目前 證券市場 發展過程中,這些資金基本不形成對商品的購買壓力。假設保持統計的連續性,M2中剔除這筆存款,那麼2001年M2的增長率就不是已公佈的14.4%,僅與 2000年12.3%的增長率相差無幾。

2、2001年末,全國商業銀行存款110860億元,貸款僅80652億元,存差30208億元。此37.5% 的存差中用於購買國債等有價證券23318億元,繳存法定存款準備金6652億元,另有超額存款準備金高達7568億元( 中國人民銀行文告第135號)。此舉不排除有支持積極財政政策的因素,但不能排除商業銀行出於其他原因持有如此之高的超額準備金。

3、近幾年通過金融機構間的資金交易活動,銀行資金偏離實體經濟活動的傾嚮日益增大。2000年全國商業銀行在金融機構同業市場中,累計凈拆出資金3228.4億元,其中有 2975.2億元拆給證券公司。2001年,全國金融機構同業市場中全國商業銀行凈拆出4496.5億元,其中有3459.3億元拆給證券公司。顯然,證券公司拆進的資金,不可能用於實體經濟活動的貸款支持。

4、必須區別企業中的國有大企業、上市企業與普通中小企業的受信差異。目前對通貨緊縮趨勢反映最強烈的主要是中小企業。4年中,政府發行5100億長期國債,銀行配套貸款約1萬億元,建設總規模達2.6億元。這些大規模建設項目主要由國有企業及國有控股企業承擔,銀行大量配套的貸款資金也主要用於國有及國有控股大企業。銀行貸款向大城市、大客戶集中, 自然更加凸現各中小城鎮、中小企業的資金緊缺。

以上幾個方面的分析,說明近4年來,在全 社會信貸資金分配中,對企業特別是中小企業的增長速度比人們想象中遠遠慢得多。說明真正反映實體經濟活動的企業貸款增長率,遠趕不上貨幣供應量增長率這一基本判斷。基本結論從結構上解決貨幣供給作用 問題單純從我國貨幣供應量的水平及其增長情況看,確實很難斷言當前的貨幣供給不足。然而近四年來,由於中央銀行貨幣供給中用於海外增殖的外匯儲備資產在持續增長,由於國內信用中用於支持政府支出的部分又迅速增長,以及由於銀行貸款存量中一部分已被不良資產所抵消等等原因,儘管貨幣供應量仍以一定的速率在增長, 但企業特別是中小城鎮、中小企業的銀行貸款增長率處於相對遞減狀況,企業貨幣資金相對於過去確實偏緊了。直接反映為企業面臨的信貸約束是導致當前我國內需不足的重要因素之一。在這種看似矛盾的現象背後,我們可以找到許多短期或長期的制約因素來加以解釋。短期因素,如近年來資本市場在制度建設上存在不少缺陷的同時發展速度迅速,證券投資收益與風險的不匹配導致貨幣資金越來越脫離實體經濟;長期因素,如近年來隨著對銀行審慎監管措施的強化,銀行在發放信貸時越來越強調擔保、抵押品和貸款終身責任制的同時,商業銀行利潤至上等其他方面改革難以深入,經濟結構、金融市場結構和企業結構不能得到及時改善,貨幣政策傳導機制的有效功能減弱,從而使得許多中小企業獲得融資支持的難度大大增加。

但是不論是什麼因素造成的,通過以上分析可以得出如下啟示:

1、在目前的經濟與體制環境下,僅僅依靠貨幣供應量指標反饋的信息來指導貨幣政策操作已經行不通。在金融市場得到發展但市場結構尤不穩定的轉軌時期,貨幣政策的調控要看M2,但又不能僅看M2。在判斷企業貨幣資金鬆緊的真實態勢時,必須把國內信貸總量、其他巨集觀經濟指標、資金價格等因素考慮在內。

2、在擔憂內需不足,又遠未達到引發通貨膨脹風險程度時,貨幣管理層更應註意的是通貨緊縮傾向。因為促成通貨緊縮的因素可能有若幹條,但一定條件下貨幣供應量特別是銀行貸款的不足,必然進一步引發或加重通貨緊縮。尤需指出的,當積極財政政策效應減弱,民間投資一時難以補上之時,解決內需不足的問題,是借鑒美聯儲還是歐洲中央銀行的決策 藝術 (不是戰略),值得進一步 研究。

3、在得出投入實體經濟中的貨幣偏緊這個無可辯駁的事實之後,相應的對策卻並不單單是擴張貨幣供應量。放鬆的貨幣政策能否達到預期的效果,取決於企業、居民等經濟單位能否作出積極反應,增加投資與消費;取決於暢通的貨幣政策傳導機制,迫使商業金融機構作出積極反應,支持實體經濟的發展;取決於股票市場發展中的穩定結構。因此,在我國當前經濟體制改革難以一步到位,市場結構正在逐步完善的特殊時期,要相應滿足企業發展的正常資金需求,採取較為鬆動的貨幣政策,必須研究制定相應的配套措施。

4、儘快解決銀行的不良資產問題。這巳不僅僅涉及商業金融機構的穩定運行和國家的金融安全問題,而是直接 影響一國經濟的運行及其成長,直接影響一國貨幣經濟政策目標的實現。

總之,在前面所說的制約因素沒有消除的情況下,一方面,擴張貨幣供應量可能的結果是註入實體經濟的貨幣資金依然十分有限;另一方面,我國的M2/GDP比值持續升高的問題又不能不引起關註。因此在此背景下,要從根本上完善中央銀行貨幣政策傳導功能,除了需提高中央銀行的調控藝術外,別無選擇,必須加快經濟、金融體制改革。在現存的二元經濟結構中,解決好"三農"問題,保障構成GDP不斷增長的 工業 品在廣大 農村市場得以銷售的暢通渠道;加快社保體制改革、政府管理經濟體制的改革,保障商業銀行面臨的是一大批市場性客戶;加快金融體制改革,保障商業銀行在利潤至上目標下兼顧信貸風險這一兩難選擇的競爭機制的形成。焦點話題中國人民銀行貨幣政策分析小組日前公佈的《2002年二季度貨幣政策執行報告》稱,上半年我國金融運行穩定,貨幣供應量平穩增長,信貸結構繼續完善,貨幣信貸增長與經濟增長總體相適應。

然而,關於我國當前貨幣供給是否偏緊,一段時間來,無論是學術界,還是實際部門都出現了兩種截然相反的觀點。一些研究人士主張,貨幣供給不足是導致我國目前內需不足、出現通貨緊縮趨勢的重要原因。持此觀點的依據與近幾年國內物價指數的走勢密不可分。物價長期低位徘徊而且逐漸下降,意味我國通貨緊縮的趨勢未得到根本遏制,因此為繼續保持經濟增長的動力,這些學者主張, 目前必須採取更為擴張的貨幣政策。與之相對應的是另一些研究者認為現在貨幣供給充足。持此觀點的依據有二:一是從廣義貨幣供應量與GDP的水平比較出發, 認為我國的M2/GDP比值已經是全球最高,表明貨幣供應量不是過少而是過多;二是以廣義貨幣供應量與GDP的增長速度對比進行分析,認為1998- 2001年平均每年高出7.3個百分點,絕對推不出通貨緊縮的結論,只能推出近年來的貨幣供應與經濟增長的需要完全相適應的結論,而擴張貨幣供應的結果只能促使已經處在高位的M2/GDP比值繼續攀升,導致未來通貨膨脹壓力的積累。對當前我國貨幣供給狀況作出一個接近事實的判斷,在當前的巨集觀經濟政策決策上具有十分緊迫又重要的指導意義。錯誤的判斷將會給國民經濟造成嚴重損害,因此它是一個無法迴避的、必須及時予以回答的重要問題。

- 中國金融部門和實體經濟的分離:原因、可能的結果與對策

- 一、導言

1991-2006年中國GDP年均增長率為10.16%,而同期廣義貨幣M2的年均增長率達到21.83%,M2的年均增長速度是GDP年均增長率的2 倍多。與此同時,金融機構金融資產/GDP(FA/GDP)的比例由1991年的110.0%上升到2006年的172.4%1。中國經濟中這種貨幣增長快於實體經濟增長的現象可以稱之為金融部門與實體經濟的分離。實際上,在任何經濟體中,只要金融資源的轉移沒有形成相應的實物資產,就會出現金融資產增加快於實物資產增加的現象;在現實經濟中,金融市場上頻繁出現的投機行為和某些資產價格(尤其是股價和房地產價格)存在不同尋常的波動,也表明貨幣與實體經濟之間存在分離。在理論上,金融功能觀則從金融的風險管理和資源配置等功能方面論證了金融資產增加為什麼會快於實體經濟的增長,因而會出現金融部門和實體部門的分離2。可見,貨幣增長率快於經濟增長率是一個普遍現象,分離是常態。

金融部門和實體經濟分離問題本質上是金融發展與經濟增長之間關係的問題,但金融發展與經濟增長之間關係在理論和實證上都是一個長期爭議的話題,至今沒有一致的結論(王晉斌,2007)。這也就是說,金融部門和實體經濟分離是好、是壞、還是中性?並不能給出一致性的答案。同時,在實踐上,我們並不清楚金融部門與實體經濟分離到何種程度才會出現金融部門對實體經濟產生顯著的負面衝擊(Menkhoff and Tolksdorf,2001)。但是我們可以分析金融部門和實體經濟分離的原因,並借鑒一些重要的指標來分析經濟為什麼脫離由過去經濟歷史所可能揭示的 “正常”軌跡,從而為避免金融部門“過分”脫離現實經濟的政策制定提供參考依據。

本報告認為,中國金融部門和實體經濟之間的分離主要是由經濟基本面所推動的,是在現行匯率制度下,由外部需求被動導致的,是外部需求長期累積的結果。金融控制政策在一定程度上可能擴大,也可能約束了這種分離,但存在不確定性。這兩者共同導致了中國經濟中的巨集觀流動性過剩並沒有反應在微觀企業財務流動性的明顯改善上。與此同時,由於中國經濟基本面向好,因此,更應採取小幅多頻的緊縮性貨幣政策和行政管理政策來消除經濟局部資產價格過大波動帶來的潛在風險,並使貨幣政策能夠在金融層面和實體經濟層面之間取得平衡:消除資產價格大幅波動的貨幣政策要避免惡化企業財務的流動性以及由於企業財務流動性惡化導致的企業投資的大幅度下降。本報告分四個部分來論證上述判斷。第二部分分析中國金融部門和實體經濟分離的原因;第三部分討論這種分離帶來的可能結果;最後一部分是簡要結論和政策建議。

- 二、中國金融部門與實體經濟分離的原因

(一)對外貿易順差的強勁增長是導致中國經濟中金融部門和實體經濟分離的重要原因。金融部門金融資產的增加快於GDP的增加主要是在現行匯率制度下,由外部需求被動導致的,是外部需求長期累積的結果,尤其是2001年之後這種情況表現的尤為突出。但總體上,這種分離主要是以實體經濟為基礎的,並且是以向好的實體經濟為基礎的。

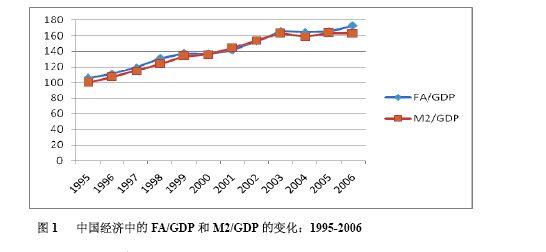

20世紀90年代以來,中國經濟中FA/GDP和M2/GDP是逐步上升的(圖1)。對於90年代的貨幣增長,一個基本判斷是,與80年代初期中國經濟貨幣化帶來大量的貨幣收入來支付改革所需要的成本不同,在80年代中期之後,中國經濟貨幣化進程的放慢,超額貨幣供給的主要結果是造成通貨膨脹,發行貨幣收益也顯著下降(易綱,1996)。而在1992年以後,經濟貨幣化達到頂點,靠發行貨幣收入已經遠遠不能支付體制改革補貼(謝平,1996)。因此,90年代以來的貨幣增長不是管理部門為獲取鑄幣稅收入而發行貨幣的結果。

是什麼原因導致90年代以來中國經濟中FA/GDP的較快增長呢?對於這一問題,存在多種解釋3。因此,中國經濟中存在較高的FA/GDP的原因是複雜的。既有的研究更側重於從金融部門本身存在的問題來討論中國經濟中的M2/GDP的變化。本報告要強調的是,中國經濟中M2/GDP和FA/GDP的上升主要是由經濟基本面所推動的,主要體現在大量的對外貿易順差帶來的外匯儲備資產增加,在資本賬戶沒有自由兌換的前提下,導致了基礎貨幣大幅度增加。因此,對外貿易的快速發展和現有的匯率制度是導致中國經濟較高的FA/GDP的重要原因。同時,由於中國對外貿易順差變化幅度的軌跡表明瞭中國經濟正在實現通過外向型政策創造比較優勢向依靠國內大市場培育的規模經濟和近乎無限供給的勞動力條件形成的自發的比較優勢這一轉變。加上中國經濟的出口增長速度和FDI的引進速度並不快,對外開放度仍有進一步上升的空間,並且出口貿易主要是外部需求導致的。因此,貿易順差的擴大是未來相當長時期內中國經濟對外貿易的基本態勢,且不存在任何低成本的快速降低貿易順差的短期措施(王晉斌,李南,2007)。可見,在現行的匯率制度下,未來貿易順差的進一步擴大會進一步提高中國經濟的M2/GDP和FA/GDP。

由於出口貿易主要是外部需求引起的,因此,在開放條件下,高儲蓄更可能是貿易順差的結果,而不是產生貿易盈餘的原因。由於外資企業占據了中國出口貿易額的50%以上(2002年外資企業的出口額在總出口額中的比重為52.2%,2006為58.2%,2007年上半年為56.9%),因此,由FDI帶來的外貿順差就成為近些年來推動中國經濟中FA/GDP增長的重要原因。而大量的研究表明,FDI增加了中國經濟中的投資和資本形成,促進了產業技術的升級,對於推動中國經濟增長起到了積極的作用。因此,在這樣的判斷下,中國經濟中較高的M2/GDP和FA/GDP是由向好的經濟基本面所推動的。

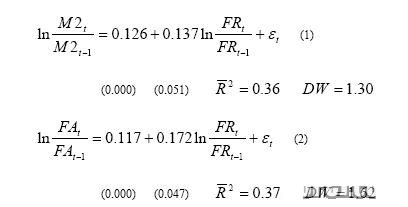

為了驗證對外貿易順差帶來的外匯資產增加與M2和FA之間存在的具體關係,我們使用1995年以來的時間序列數據,用人民幣計價的外匯儲備資產變化率的自然對數值對M2和FA變化率的自然對數值進行回歸(方程下麵括弧中對應變數的p值)。

回歸結果表明,美元外匯儲備資產的增加是M2和FA增加的顯著解釋因素。

外匯儲備增加對M2增加的彈性繫數為0.14,對FA增加的彈性繫數為0.17。因此,是高投資和高外部需求造成了中國經濟中FA/GDP的上升,高儲蓄更可能是結果,而不是原因。尤其是在2001年中國加入WTO之後,高外部需求是導致中國經濟中的較高的M2/GP和FA/GDP的直接原因。與此同時,金融系統本身存在一些問題,如不良資產等也是導致較高FA/GDP的部分原因,但主要原因來自快速上升的貿易順差和現行的匯率制度安排。

(二)金融控制政策導致了國有經濟的信貸偏向增加了經濟中FA/GDP的比例,但存在不確定性。同時,非國有經濟的融資約束則降低了經濟中FA/GDP的比例。金融控制政策導致的區域資金市場的分割對於經濟中FA/GDP的變化存在不確定性,但巨集觀流動性過剩帶來的資產價格上升進一步加劇了金融部門和實體經濟的分離。

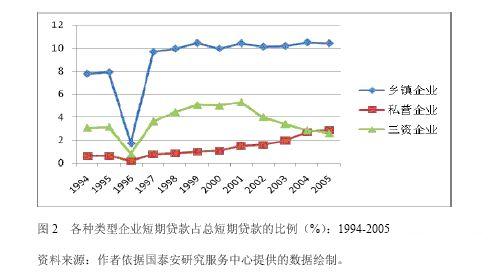

與傳統的金融抑制和金融約束理論不同,中國轉型時期實行的金融控制政策,這種政策的目的確保管理部門能夠獲得特定的金融資源來支持國有企業和其他方面的改革,同時儘可能使風險可控(王晉斌,2000)。在理論上,金融控制政策與FA/GDP之間存在多種可能的關係:一方面,金融控制政策確保了銀行主導型的金融系統把信貸資源配給到國有企業和政府支持的產業,如果存在過度信貸,那麼會增加經濟中金融資產的數量,導致 FA/GDP的上升4。從數據來看,私有企業貢獻了GDP的約50%,但只獲得了25%的銀行信貸;國有企業貢獻了GDP的20%,卻獲得了2/3的信貸(Tran,2006)。但由於沒有國有控股企業1年以上期限的貸款額在總貸款額中的比例數據,如果這一比例是逐步下降的,那麼國有信貸偏向是否一定導致 FA/GDP的增加就存在不確定性。但就短期貸款的數據來看,1994-2006年非國有經濟(包括鄉鎮企業、私營企業和三資企業)的短期貸款在銀行總短期貸款中的比例從未超過20%,這也就是說,國有控股企業一直占據了短期貸款的80%的比例。從這個數據來看,金融控制政策一方面導致了國有企業獲得更多的信貸,增加了經濟中FA/GDP的比例;同時,這種政策使非國有經濟成分面臨明顯的融資約束(參見下麵一部分的分析),也減少了經濟中FA/GDP的比例。

金融控制政策另一個重要的體現是區域內信貸的控制。各省區域的銀行存款是決定省內銀行資金信貸量的關鍵因素(Park and Sehrt, 2001),這種信貸政策安排——存貸比例限制,造成了區域資金市場的分割,並把信貸控制在管理部門認為的合意的範圍內,但是否一定降低或提升了中國經濟中的FA/GDP並不能夠確定,因為無法知道不控制的結果。在巨集觀收縮時,銀行可能存在惜貸行為;而在其他場景下,銀行又可能存在信貸衝動,當我們考慮到銀行與地方政府的關係時,尤為如此。因此,這種區域性的金融控制政策對於中國經濟中FA/GDP的變化存在一定的不確定性。

如果我們從資本的邊際生產率變化的情況來看,由於資本邊際生產率在不斷下降,由1990年的16%下降到2004年的不足13%,投資效率在下降(IMF,2005),那麼至少可以判斷這種投融資體制在一定程度上造成了資本的低效率,導致了金融部門與實體經濟的分離。

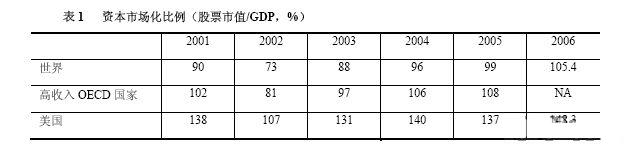

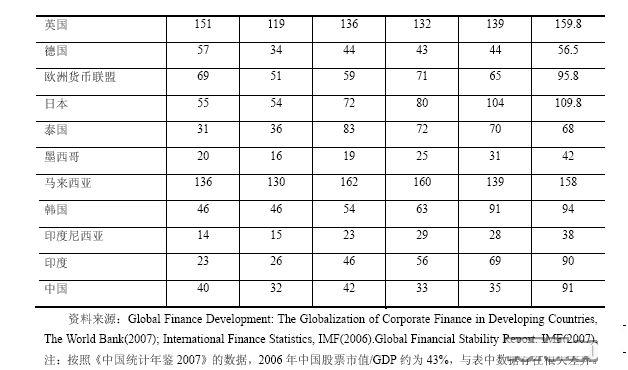

金融控制政策的第三個具體體現是:在金融控制政策下,股票市場成為管理部門支持國有企業改革的重要平臺。在股改之前,國有企業一直占據上市公司中的一個較大比重,股票市場成為國有企業的主要融資渠道之一。在2005年底,A股上市公司中國有股份超過50%的上市公司就有532家,而國有股份超過20%的上市公司則達到了912家。居民和各類投資者通過股票市場來參與管理部門主導下的各種交易以達到國有經濟使用直接融資渠道和風險社會化的目的。發展股票市場改變了中國經濟中的金融資產結構,增加了經濟中的金融資產的數量。表1數據顯示了中國經濟中資本化比例的變化,股票資產已成為中國經濟中的重要金融資產,股票市場極大地推進了中國經濟中金融資產的形成。與此同時,最近的研究卻表明瞭與股票價格直接相關的變數(Tobin's Q)不是解釋上市公司投資決策的因素(王晉斌,王佳婕,2007),這導致了在金融資產增加的同時並不能形成預期對應的實物資產,從而導致了金融部門與中國實體經濟的分離。

上述討論表明,金融控制政策對於中國經濟中的FA/GDP的變化存在一定的不確定性。國有經濟信貸偏向提高了經濟中的FA/GDP比例,但使非國有經濟成分面臨更強的融資約束,降低了經濟中的FA/GDP比例。金融控制政策導致的區域資金市場分割對於經濟中FA/GDP的變化是不確定的。同時,股票價格的上升並不是引導企業投資的信號,因此,由於流動性過剩帶來的股價上升進一步推動了中國經濟中金融部門與實體經濟的分離。

(三)金融控制政策導致企業融資結構變化——企業更加依賴內源融資,降低了經濟中FA/GDP的比例,而政府債務和個人信貸的增加提高了經濟中FA/GDP的比例。

1、企業內源融資和外源融資結構的變化

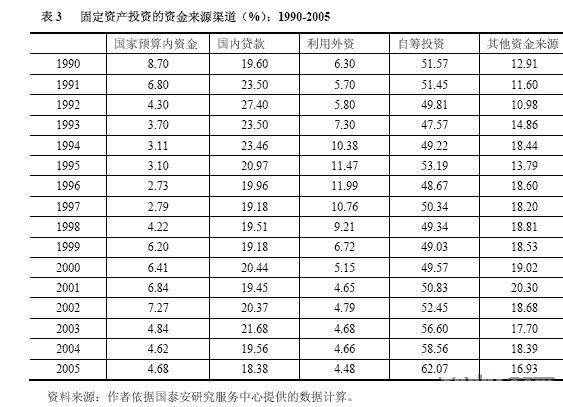

在剔除政府債務和個人債務的情況下,FA/GDP的高低與企業融資的難易程度直接相關,FA/GDP越高,企業融資越便利。但事實上,中國經濟中的 FA/GDP較高,但企業融資卻存在較為嚴重的約束。世界銀行關於企業生產率和投資環境的調查(2002)表明,40%以上的企業認為在融資上存在中等程度到嚴重程度的融資障礙(如融資高成本等)。利用該調查數據,Huang(2006)比較了中印企業的融資約束,認為中國企業存在更為嚴重的融資約束。在世界銀行的調查中,在所有中國企業樣本中,企業融資來源於內部盈餘的比重高達52%,來源於個人、家庭和朋友借貸的資金比例為7%,來源於銀行信貸的比例為20%,其他渠道(其他貸款、股權融資)占10%,來源於買方信貸等其他途徑的占10%;同時,私有企業的融資來源更側重於內部盈餘(52%)和個人、家庭及朋友的借貸(9%),而來源於銀行信貸的資金只占17%(World Bank Enterprise Survey(2002))。IMF(2005)的研究則表明,1999年中國經濟中固定資產投資來源是自籌資金占45%,銀行信貸占39%,政府預算占 7%,外國資本占8%,債券占1.2%;而到了2004年,自籌資金占51%,銀行信貸占40%,政府預算占4%,外國資本占4%,債券占0.3%。可見,企業融資中約50%來源於內部資金。而從歷年數據來看,目前60%以上的固定資產投資來自企業的自籌資金(參見下一部分的表3),由於債券市場不發達 5,股票市場籌集的資金有限,因此,可以推斷大量的固定資產投資來源於企業內部資本市場。

對比另一項關於亞洲企業融資結構的研究,可以看出,中國企業來源內部融資的比例遠高於這些國家的企業內部融資比例。 Sigh and Welsse(2002)的研究表明,1992-96年南韓、印度、馬來西亞和泰國的企業融資結構中,內部盈餘的比重分別為23.10%、25.30%、 13.30%和5.70%;對應的外部融資比重分別為76.90%、74.70%、86.70%和94.30%。在外部融資份額中,其中外部股權融資的比重分別為31.20%、14.60%、9.60%和16.10%,債務部分分別為43.30%、51%、70.80%和80.60%。

進一步對照中國與發達國家的企業融資結構,可以發現目前中國企業內源融資的比重上升的速度很快。80年代中國企業總投資資金中來源於內部盈餘的資金部分只占7.19%,而2000-04年期間達到了25.95%。這一比例超過了70-90年代的英美等發達國家的企業內部融資比例(表2)。

與此同時,中國銀行業的中長期信貸資產是逐年增加的,從1994年到2007年6月,銀行貸款期限發生了顯著的變化。銀行短期貸款在信貸總額中的比例由 67.41%下降到42.84%;而中長期貸款比例由19.45%上升到47.90%6。這本應該減緩企業依賴內源資金的程度。但事實上企業依靠內源融資的比例卻在上升。這可能與兩個方面有關。其一、增加的信貸量仍無法滿足強勁的經濟增長所需要的資金;其二、存在偏向型的融資結構,非國有經濟成分貢獻了 GDP的超過50%,但在外部融資上存在種種障礙(World Bank,2002)。在這種情況下,大量的非國有企業更加依賴企業內部資金。由於無法找到不同企業中長期信貸的數量,但從短期貸款份額中可以清楚地看出非國有經濟(包括鄉鎮企業、私營企業和三資企業)的短期貸款在銀行總短期貸款中的比例從未超過20%(圖2)。由於90年代以來,銀行短期貸款一直占銀行貸款的約50%左右(歷年平均水平),因此,大量企業就會存在較為嚴重的外部融資約束。

金融控制政策導致的國有企業偏向型的融資結構,造成了大量非國有企業的外部融資約束,使這些企業越來越依靠內源融資,這種融資結構的變化降低了中國經濟中金融資產的數量,也因此降低了中國經濟中的FA/GDP。

2、政府債務和個人信貸的變化 在中國的經濟轉型時期,政府承擔了公共管理支出和經濟建設雙重功能。在財政收入無法滿足財政支出的情況下,政府就需要通過舉債來融資。表3的數據顯示,財政預算一直在全社會固定投資中占據與外資相當的比重。1990年這一比例達到8.70%,最近幾年一直穩定在4-5%的水平。即使在最近幾年財政收入快速增加的情況下,由於公共管理和經濟建設的大量支出,中央政府的財政一直處於緊運行狀態。依據IMF(2007b)的測算2005-2008年中央財政赤字占GDP的比例分別為1.3%、0.6%、0.6%和0.8%。這一赤字比例低於亞洲新興市場國家的平均水平(2005-08年分別為1.6%、1.0%、1.2%和1.1%),也低於亞洲工業化國家的政府赤字水平(2005-08年分別為4.5%、4.7%、4.8%和4.8%)。中國政府的債務水平處於一個相當穩健的區域。

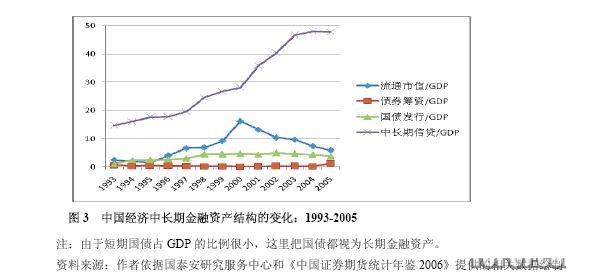

從各種金融產品占GDP的比例來看,國債是僅次於銀行中長期信貸和流通股價值的第三大金融資產(圖3)。1993-2005年,中長期信貸、股票流通市值、國債發行和企業債券籌資在GDP中的年均比例分別為29.54%、7.32%、3.65%和0.36%。由於在國債發行的最高年份2002年,國債發行也僅占GDP的4.93%,國債發行提高了中國經濟中的FA/GDP,但這種作用是相當有限的。

金融創新的另一種重要的資產是個人消費信貸的發展。2006年底,個人消費信貸達到2.4萬億元,占全部貸款比例的10.1%;其中83%為住房抵押貸款(中誠信國際,2007)。對比2005年個人消費信貸在全部貸款中10.6%這一數值,發現個人消費信貸在總信貸中的比例是下降的,但經濟中 FA/GDP比例卻是上升的。這至少表明個人消費信貸一方面增加了經濟中的FA/GDP,另一方面對FA/GDP增加的作用沒有那麼重要。考慮到個人消費信貸資產的質量普遍好於公司貸款的事實,個人消費信貸所導致的FA/GDP上升有利於提高金融系統財務的穩健性。

- 三、中國金融部門與實體經濟分離的可能後果

(一)巨集觀流動性過剩的態勢並沒有反應在微觀企業層面,即沒有反應在企業財務流動性的改善上,金融部門和實體經濟之間存在明顯的分離。

從中國上市公司來看,1994年以來企業流動性比例基本是逐步下降的。1994年所有上市公司的流動比例為 1.979%,而到了2005年則下降為1.462%;1994年所有上市公司的速動性比例為1.467%,而到了2005年下降到1.145%。這兩項指標表明瞭在總體上中國上市公司的財務流動性是下降的,但歷年流動比例的均值達到1.73;同時,1994-2005年的速動比率年度均值為1.305,這表明上市公司總體上財務的流動性處於比較穩健的狀態。從股改後的2006年的情況來看,上市公司的流動比例和速動比例均有不同程度的上升,但由於股改導致的相互投資行為可能帶來了流動性的上升,因此,總體上可以認為中國上市的流動性是逐步下降的(表4)。另一項調查統計表明,儘管5000家工業企業的財務流動性比例是逐步上升的,但上升的比例也顯著低於FA/GDP的年20%以上的增長率(表5),巨集觀流動性的快速增長並沒有反應在企業財務流動性的顯著改善上,中國金融部門與實體經濟之間存在明顯的分離。

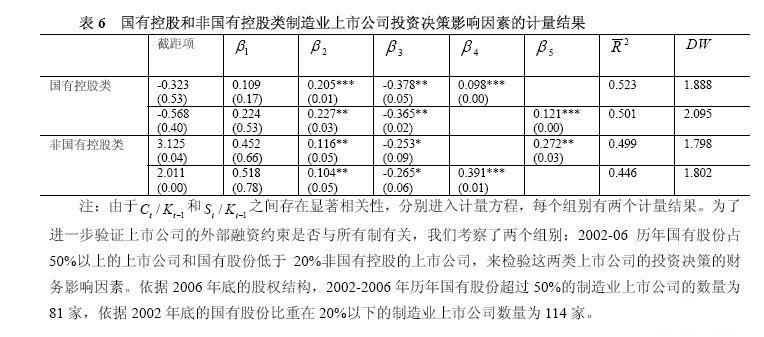

從所有計量結果來看,所有解釋變數中只有Q的繫數(β)沒有通過p檢驗,而現金流、流動資產與負債項都通過了5%顯著水平下的檢驗,這說明財務因素影響到製造業上市公司的投資決策,投資不僅僅由資本成本和邊際收益率等外部因素決定,企業自身的資產結構也是重要的解釋因素。計量結果與不完全競爭市場下的企業投資理論的推測一致,即內部現金流、流動資產存量對投資決策有正面的影響,而負債的多少則和企業投資額負相關,驗證了融資約束下,負債將導致外部融資成本增高,進而對投資造成不利影響,這說明資本市場不完全下的投資理論分析框架在一定程度上能夠解釋我國的上市公司的投資決策行為。從回歸繫數值來看,內部現金流、流動資產和債務對投資的影響程度接近,這表明內源融資和外源融資對於中國上市公司的投資決策來說基本是同等重要的。

如果進一步按照上市公司所有制進行分類,我們發現非國有控股上市公司更加依靠內部資本市場來為投資融資(表6),非國有企業的內部融資繫數為0.272,明顯高於國有控股企業的0.121。這也與第二部分的分析結論是一致的,表明瞭非國有企業面臨更強的信貸約束。對於國有控股上市公司來說,相比於流動資產和負債規模,內部現金流和銷售收入變數對於投資的影響相對小,說明國有控股上市公司主要通過外部債務融資作為資金來源,內部資金相對不重要。同時,由於國有控股企業規模大,所有樣本的固定資產投資年度均值顯著高於非國有控股公司。這證實了許多學者關於國有企業受到政府非市場化的融資安排導致外部融資成本較小的推斷。對於非國有企業而言,結論恰好相反。內部現金流對投資的影響最大,其次是銷售收入,兩者對投資的影響力都超過了流動資產與負債對投資的解釋力,即對非國有上市公司來說,內部自有資金對投資決策十分重要。

對於上述問題,可能的解釋是:國有控股企業相對於非國有控股企業在外部融資上有一定的優勢,銀行貸款有一定的政策偏向性。在面對國有企業貸款申請時商業銀行很難做到完全市場化,一方面會考慮到政府對公司的扶持作用,另一方面要顧及到與地方的相互關係,由於國企的某些投資行為具備社會效應,可能因此享受優惠的貸款條件,在總體上說,相對於非國有控股公司,國有控股的上市公司的外部融資成本偏低。對於非國有企業銀行更加謹慎,信貸的考察比較嚴格,在審核時不僅要做投資項目評估,還要涉及企業已有的資產狀況,程式比較複雜,因此,非國有上市公司更大程度上依賴於內部資本市場,內源融資渠道成為非國有上市公司投資決策行為最重要的約束因素。因此,巨集觀流動性過剩並沒有為非國有企業帶來更為寬鬆的外部融資環境,巨集觀流動性與微觀企業融資環境之間存在明顯的分離。

(二)巨集觀流動性體現在實體經濟中主要表現為價格的波動性,尤其是股市價格和房地產價格的波動上。

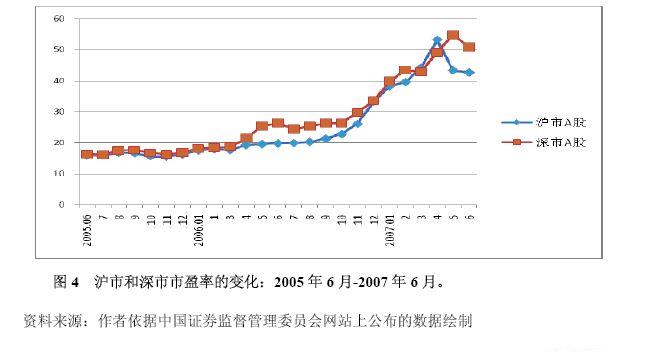

由於股改題材的引發,在巨集觀流動性過剩和投資者投資產品選擇權有限的條件下,2006年中期以來,股票市場價格大幅度攀升,呈現出價格高波動的特征(圖4),並且是封閉條件下的高波動,與世界上其他國家或地區的股價波動幾乎沒有什麼關聯(附表1)。2006年7月- 2007年6月期間滬市和深市A股上市公司的月均市盈率均是2005年7月-2006年6月期間月均市盈率的1.8倍。尤其是進入2007年以來,滬市和深市的A股股票的月均市盈率更是高達43.6和46.9,並分別在4月和5月突破50倍市盈率。圖3的市盈率變化趨勢表明,與過去幾年的市盈率相比,這一變化明顯脫離了過去歷史所能夠揭示的軌跡。同時由於股改前後上市公司經營業績沒有在很短的時間發生顯著性變化(宋勁松,2007);而從未來經營業績預期來看,假定在公司分配政策(留利比例)和風險等級不發生變化的情況下,接近1倍的市盈率增長要求未來資本收益率(假定不變)和公司業績增長率之間的差額是過去的1倍。按照Chong-En Bai, Chang-Tai Hsieh and Yingyi Qian(2006)的研究,1998年之後中國經濟中的投資資本收益率為20%,那麼市盈率增加1倍需要未來業績增長率要在過去業績增長率一半的基礎上加上10%;即使是資本收益率為10%,那麼也要求上市公司未來業績達到在過去業績增長率一半的基礎上加上5%。與上市公司過去的業績相比,這是一個很高的、也是難以達到的增長率。因此,50倍的市盈率意味著投資者對上市公司未來經營業績給予了過高的增長預期,也表明瞭中國股市價格存在一定的泡沫。

由於過高的股票價格主要是由於投資者預期未來業績增長引起的,因此,在流動性過剩和資產選擇有限的背景下,更應該從基本面來加強投資者教育,逐步冷卻投資者過熱的投資行為,併進行金融創新發展其他備擇的金融產品。考慮到中國經濟中極不平衡的資產結構,大力發展企業債券市場是一個切實可行的選擇。與此同時,要防止股票價格上升帶來的信貸加速器作用所導致信貸和投資的過快速增長。

資產價格存在急劇變化的另一個重要表現是住房市場價格的持續上漲。在過去的幾年中,中國主要城市的房價幾乎增長了3 倍,而且一直呈現出上升態勢。國家發展改革委、國家統計局最近的調查顯示,2007年9月,全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲8.9%,漲幅比上月高出0.7%;環比上漲1.7%,漲幅比上月高出0.3%。住房價格的持續上升是經濟中過多的流動性和人民幣升值預期下資金追逐資產收益的結果。從住房供給和需求來看,居民一直對城市(尤其是大中城市)住房保持著強勁的需求。同時,由於個人住房消費信貸是銀行的優質資產,銀行願意發放住房消費貸款。從最新的數據來看,2007年5-8月份住房消費貸款增速分別為21.7%、24.0%、27.0%和30.0%,較去年同期分別上漲16.2%、18.5%、 21.2%和23.7%;2007年5-7月份商品房銷售面積同比增長速度分別達到16.6%、21.5%和25.0%。從實際供給來看,供求矛盾進一步加劇。2007年以來,房地產投資持續增長,但主要反映為土地購置等費用上漲,商品房竣工面積增長有限,商品房的實際供給仍然沒有明顯增加。2007年5 -7月份商品房竣工面積同比增速分別為11.6%、11.1%和10.0%,較去年同期分別下降了12.4%、9.3%和1.0%,住房供求矛盾進一步趨緊(央行課題組,2007)。另一項研究表明,2007年1-9月全社會固定資產投資完成91529億元,同比增長25.7%,增速比上年同期下降1.6 個百分點;全國商品住宅竣工面積同比增長11%,,而銷售面積同比增長33.9%,銷售面積是竣工面積的2.15倍(何鵬等,2007)。因此,住房供求矛盾進一步加大。

可見,住房價格上漲是多種因素導致的:成本推動和需求拉動共同導致了住房價格的持續上升。由於最近幾年以來經濟一直維持高位增長態勢,住房投資也維持了高投資,儘管費用上漲影響了實際住房供給的增長速度,但仍可以認為住房價格變化表現為消費者周期,而不是經濟周期。因此,更應採取局部性的貨幣政策和行政政策來增加供給,規範需求。如進一步擴大對住房用地的供給,同時大幅度提高對多套住房需求的邊際融資成本來規範需求。

(三)中國金融部門與實體經濟的分離對金融部門的穩定性造成了負面作用,並且存在潛在的高風險。

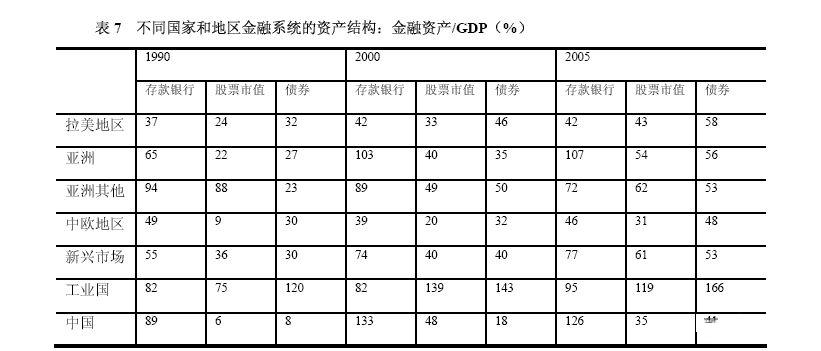

與其他國家和地區相比,中國的金融系統顯然是以銀行為主導的。表7的數據顯示,90年代以來,中國金融系統中的銀行存款/GDP的比例在所有國家和地區中是最高的,併在2000年之後達到了130%左右的水平,信貸資產一直是中國經濟中最重要的金融資產。

一般的觀點認為中國銀行業是缺乏效率的,增加的增量資本產出比率(ICOR)也充分表明中國銀行主導型的金融系統的資源配置效率是逐步下降的。表9的數據顯示,90年代以來,ICOR的比率是逐步提高的。由1991-95年的2.6提高到2001-05年的4.2。2001-05年中國的ICOR明顯高於高速經濟增長時期的日本(1971-70年)的3.2、南韓(1981-90年)的3.2和中國臺灣地區(1981-90年)的2.7。G. Boyreau-Debray(2005)的研究表明中國銀行主導型的主要缺陷是造成了資金市場的分割和資源過度向某些部門配置,導致了資源配置的低效率。

在ICOR逐步上升的背景下,信貸的擴張會帶來不良資產的增加和銀行業績的下滑。在2002年中國銀行業的不良資產占總貸款的比例達到26%,此後由於採取了國有銀行不良資產核銷和債務重組措施,在ICOR上升的背景下,銀行不良資產占總貸款的比例是不斷下降的(圖5)。相比其他國家,目前中國銀行業的不良資產的比例與泰國接近,仍達到7%左右的水平,遠高於美國、南韓的0.8%,也高於2006年底日本的2.5%。

從資產回報率來看,中國銀行業也是這些國家中也是較低的。2004-2006年期間大約維持在0.8%左右,低於同期南韓的1.1%,泰國的約2%,美國的1.3%,僅高於日本的0.37%。從凈資產回報率來看,由於政府型的銀行重組、核削不良資產等措施,凈資產回報率在這些國家中處於中等水平(參見附表 3)。因此,總體上中國銀行業的經營績效是較低的。考慮到國有企業一直占據了信貸總額資金的60-70%,那麼可以認為這種偏向型的資金配置格局導致了資金使用邊際生產率的下降。因此,資金偏向型的信貸體制一方面擴大了中國經濟中FA/GDP,另一方面由於資金邊際生產率的下降,導致了金融部門與實體經濟的分離,不利於銀行業經營業績的改善。同時,由於過高的資產價格,如不防止信貸加速器導致的信貸擴張,在資產價格急劇下滑時,將給銀行業的財務穩健性帶來極大的破壞。這要求消除資產價格的貨幣政策和行政管理政策要從供求雙方入手,減緩甚至避免資產價格進一步高攀,消除資產價格的劇烈波動給銀行業帶來的高潛在風險。

- 五、簡要結論與政策建議

如上所述,中國經濟中的金融部門和實體經濟的原因相當複雜,但主要是由經濟的基本面所推動的,是在外部需求和現行匯率制度下被動累積的結果。金融部門和實體經濟分離帶來的股票價格和房地產價格的大幅波動已成為經濟中的重要問題,因為在努力工作的報酬和儲蓄不能夠成為居民應對未來不確定性(如退休)的主要手段時,就會進一步導致在整個社會滋生投機心理,從而導致資產價格不斷攀升,為金融系統的財務穩健性埋下隱患。但在當前整體經濟基本面向好的情況下,不需要採取強烈的貨幣政策來迅速消除這種資產價格的波動,而是需要謹慎性的貨幣政策來減緩局部資產價格的短期劇烈波動。如在住房供給層面上仍採取適度的信貸政策,促進供給,而在需求層面上則要通過提高需求者的邊際資本成本來規範城市居民住房數量需求等。從中長期來看,金融控制政策對於中國經濟中金融部門和實體經濟的分離的作用存在一定的不確定性,但造成了企業融資約束,不利於改善企業成長的融資環境,因此,必須採取相應的措施來逐步改善企業的融資環境,尤其是非國有企業的融資環境。非國有企業融資環境的改善會提高資本的邊際生產率,有利於銀行業績的提升,從而降低金融部門與實體經濟的分離程度。考慮到中國目前的金融資產結構,與發達國家和地區以及發展中國家的情況相比,銀行信貸/GDP和股票市值/GDP的比例均已達到相當高的水平。為了平衡發展經濟中的金融資產結構,可以考慮加快發展企業債券市場的發展。債券市場的發展能夠在緩解企業融資約束上起到重要的作用,有利於企業形成嚴格的市場紀律。至於政府債務資產更應該側重於短期國債的發行,為貨幣市場的操作提供工具基礎,以便在匯率制度不進行大變革的前提下為貨幣政策對沖貿易順差帶來的巨集觀流動性提供操作工具。

有一個地方有點錯誤: 實體經濟的英語文是Real economy, 不是Real ecomomy. 請負責人更正.