能源貿易

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄 |

能源貿易是指發生在國際範圍內的不同國家的當事人之間就能源的開發、利用和保護等問題而進行的交易。

能源貿易是能源交換和流通的總和。能源的國內流通與一般商品流通一樣,受著經濟規律的調節。這裡所謂的能源貿易特指能源的國際貿易。然而,人們對於能源國際貿易的理解是不同的。

一般來說,能源國際貿易是能源生產和流通的重要組成部分,是一個國家能源市場在國際範圍內的延展,它既反映一個國家能源貿易的國際環境,也體現該國與國際能源市場的關聯程度。也就是說,能源國際貿易是能源在國際之間的流動。然而,有研究者認為,在國際能源貿易中,主要有兩大類型的貿易:一是能源商品貿易,它包括石油、石油製品、天然氣和煤炭等;二是能源技術貿易,包括人才、專有技術和機器設備。在這裡,論者把能源貿易不斷向外延伸甚至延伸到與能源無關的因素,顯然是沒有道理的。因為人才(人力資源甚至人力資本)在國際之間的流動、技術貿易以及資本設備在國際間的貿易,顯然有不同的流動方式和計量標準,把它們計入能源貿易,就會混淆能源貿易的真實內容,不能把握能源貿易的規律性。同時,國際上在能源貿易計量時都僅僅包括能源商品貿易,如果把能源貿易泛化,就會失去國際之間的可比性。

能源貿易的特殊性[1]

能源貿易與其他普通商品貿易的區別在於:

第一,能源貿易不只是純粹的貿易,往往還是國家戰略的組成部分。作為“現代經濟血液”的能源,其關係國家的經濟命脈與民生大計,並與國家安全緊密相聯,因此政府通常採取各種規制手段(regulatory instruments)對能源貿易予以更多的干預,以實現其鞏固國家主權與安全、保障社會福利、促進環境保護等方面的目標;

第二,能源資源分佈不均,69%的已知石油儲備掌握在OPEC國家手中,40%的天然氣儲量集中在獨聯體國家,而能源需求則遍佈全球。如此不平衡的貿易基礎,決定了能源出口貿易壁壘較進口貿易限制更為突出,如出口關稅、出口邊境調節稅等,這與其他商品貿易的情形大不相同;

第三,能源商品的物理特性限制了其運輸方式,使得能源貿易嚴重依賴傳輸網路(尤其是電力與天然氣),而這類傳輸網路又往往被大型能源公司(有時是私營企業)所壟斷,因此僅僅消除商品準入障礙不足以解決能源貿易自由化的問題;

第四,能源與環境聯繫緊密,能源利用與氣候變化以及環境惡化有著直接的因果關係,能源貿易也不可避免地受到國際國內氣候與環境政策的影響。如《京都議定書》中規定了各國碳減排的目標,此類國際環境義務成為國家出台能源貿易政策的重要因素;

第五、能源貨物貿易與能源服務貿易之間有時界限模糊,比如電力的生產與供應,石油與天然氣的開采。由於歷史上能源產業長期呈現縱向一體化的特點(同一能源供應商包攬從能源生產到分銷的全部環節),能源產品與服務並無嚴格區分。除了對於能源傳輸與分銷屬於服務部門意見較統一之外,能源開采、生產、製造、萃取、精煉等活動到底歸屬服務還是貨物部門,各國看法不一,迄今尚無定論。

能源貿易的重要性[2]

天然氣方面,“十一五”期初的2006年,伴隨著中國一個總投資290億元的廣東液化天然氣項目——深圳大鵬液化天然氣項目建成投產,中國開始進入大規模進口天然氣時期,主要是進口液化天然氣。2009年年底,隨著中亞天然氣管道投入運營,管道天然氣進口開始,但規模相對較小。2006年至2010年,中國天然氣進口量加速增長,分別為9.5億、40.2億、46億、76.3億、166.1億立方米。

綜合上述分析,中國能源國際貿易在支撐經濟增長和社會發展方面的重要性可見一斑,主要表現在以下方面。

第一,能源進口貿易已成為支撐國內經濟增長的重要力量。

根據史丹(2006)的分析,在沒有能源進口的條件下,能源投入量的增加意味著未來國際競爭力的下降。增加國內能源的開發和使用也可促進經濟增長。但是由於礦物能源是不可再生的,因此,能源使用存在著一個代際的平衡問題。當前能源開采越多,未來可用的能源越少。如果本國的能源資源不能滿足經濟發展的需求,就必須增加能源進口。如果沒有能源進口,國內將出現普遍的開工不足,這將是社會資源和財富的巨大損失。

第二,能源進口的增加表明中國能源戰略發生重要的變化。

過去強調能源的自給自足戰略,是國內外政治經濟形勢的變化所使然。改革開放以來,尤其是20世紀90年代以來的能源發展戰略,從擴大進口,充分利用國外能源資源,到“走出去”在國外合資或直接投資經營能源資源,均反映了這種戰略的變化,這也是近年來國際國內政治經濟形勢的發展變化所使然。正是在這種新的能源戰略下,中國才能夠充分利用國際能源資源支撐國內經濟增長(張生玲,2007)。

第三,能源進口的增加,表明我國經濟增長和能源安全越來越易受到國際能源格局的影響。

對於一個擁有超過13億人口的大國而言,如果越來越高份額的能源依賴於進口,靠國際市場供應,就很容易引起能源價格的劇烈波動,表現為“買什麼,什麼漲錢”,“賣什麼,什麼掉錢”,而且一旦外部供應中斷,勢必難以保障國內的能源安全和經濟增長。

第四,從歷史上看,能源出口貿易功不可沒,但隨著形勢和時代的變化,出口貿易的重要性則顯著降低。

數據顯示,改革開放初期的外貿出口中,約有1/4是由能源及相關產品創造的。這是因為,當時的能源出口主要是用以換取國家急需的外匯資源,以保障發展國民經濟重點領域。在從傳統計劃經濟向社會主義市場經濟過渡的過程中,能源的出口不可避免地保留著計劃經濟時代的印記,從經濟思維上,也是從統籌規划上來實現國民經濟的綜合平衡(張生玲,2007)。但隨著中國進入能源凈進口時代,服務於國內經濟高速增長和能源需求攀升的大局,能源出口在能源貿易以及整個對外貿易中的重要性明顯降低。截至2011年年底,中國能源出口額僅占貨物出口總額的1.7%。當然,僅僅用能源及相關產品的出口額並不能完全衡量中國的能源出口規模,還需要加強研究和測度中國能源隱形出口問題。

中國能源貿易的進展[2]

在對外貿易當中,人們通常單純依據數量和規模來評判某種產品或行業貿易的重要性,這是遠遠不夠的,可能會相對低估特定產品國際交換或貿易的重要性,能源國際貿易就屬於這種情況。雖然加工貿易出口有利於穩定和擴大就業,帶動相關產業發展,但是在全球產業價值鏈上,加工貿易這種“兩頭在外”的粗放模式容易造成國內加工企業的增加值過低,而且需要付出巨大的資源與環境代價。眾所周知,能源資源是國民經濟的動力支撐,是應對全球日趨激烈的政治和經濟競爭的重要戰略籌碼。隨著中國經濟總量不斷加大,能源國際貿易解決了經濟發展中快速增加的能源需求,能源貿易在整個對外貿易中的重要性日益突出。

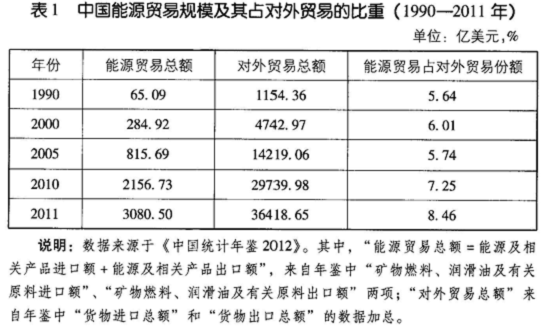

第一,能源貿易占對外貿易份額顯著加大。具體來看,1990-2000年,中國能源貿易占整個對外貿易中的份額在3%-5%之間徘徊,而且呈緩慢遞減的態勢。進入21世紀以來,中國能源進出口貿易無論是自身規模,還是在對外貿易中的份額都快速增加。其中,2000年,中國能源總額達到284.92億美元,較1999年同比增長了1.1倍,並且在對外貿易總額中的比重超過了6%。2008年,中國能源貿易總額為2010.15億美元,貢獻了整個對外貿易總額的7.84%。截至2011年年底,中國能源貿易額達到3080.50億美元,占對外貿易總額的8.46%。從1990年至2011年的22年間,中國能源貿易總額增長了46.33倍,而同期的對外貿易總額增長了30.55倍,這就意味著,中國能源貿易的增幅超過了對外貿易的整體增幅,或者可以解讀為,中國能源貿易的快速發展較大程度地拉動了整個對外貿易的快速發展。(參見表1)

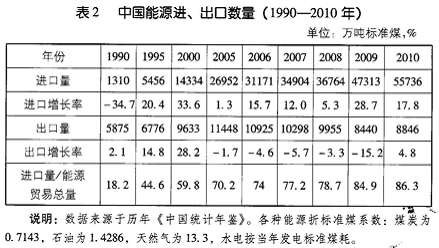

第二,能源進口貿易的重要性遠大於能源出口貿易。從能源國際貿易的內部結構來看,能源進口貿易的重要性遠遠大於出口貿易,表現為能源進口貿易在規模、增幅及其相應占比等方面均高於出口貿易。一是能源進口同比增幅遠大於出口增幅。1990年,中國能源進口總量為1310萬噸標準煤,遠低於同期的能源出口量,即5875萬噸標準。到了1995年,儘管進口量仍略小於出口量,但中國能源進口的同比增速為20.4%,已經超過了同期出口14.8%的增速。而能源出口增幅從2005年後表現為連續幾年的負增長。二是能源進口量占能源貿易總量比重快速增長。2000年占到一半以上,2010年占86.3%,能源出口在能源國際貿易中已微不足道。(參見表2)

從能源進出口額的角度更能清晰看出能源進口貿易在整個能源貿易中的支配地位。自1993年開始,中國能源及相關產品進口額超過出口額,成為能源凈進口國,這與當時中國石油資源貿易形勢基本保持一致。改革開放初期,中國能源進口貿易額很少,1980年,能源及相關產品進口額為2.03億美元,遠低於當年全國42.8億美元的出口額。如表3所示,進入21世紀,能源進口額快速增長,截至2011年年底,中國能源及相關產品的進口增至2757.76億美元,同期出口額僅為322.74億美元,進口額是出口額的8.54倍。

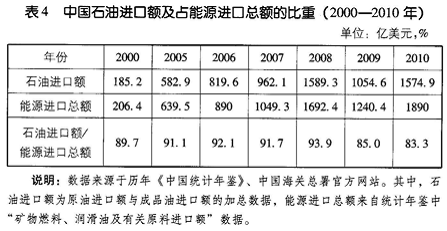

第三,油氣資源進口是中國能源進口貿易的重中之重。進一步解析中國能源進口貿易,可以發現,油氣資源進口是中國能源貿易的重中之重。在石油進口方面,2000年以來,中國石油進口額貿易持續擴大,凸顯為石油進口額占能源進口總額的貿易總額的比重迅速上升。“十一五”期間,中國石油進口額占能源進口總額的比重達90%以上。2008年,國際金融危機爆發,儘管受此影響,也受國內大力發展新能源以及擴大天然氣進口等因素的影響,石油進口在能源進口貿易中的比重有所降低,但仍然超過80%。截至2010年年底,中國石油進口額為1574.9億美元,占同期能源進口總額的83.3%。(參見表4)

能源貿易的發展策略[2]

“十二五”期間乃至2020年之前,中國經濟仍將保持較快增長,化石能源的瓶頸制約程度將進一步加大和加重。從國內能源需求以及能源結構來看,未來十年是能源消費增長的高峰,傳統化石能源為主的能源結構無法得到根本轉變。這就意味著,進一步擴大能源貿易,充分利用國際國內兩個市場中的能源資源,對於支撐和保障國家能源安全將會變得越來越重要。因此,如何調整政策思路,擴大能源貿易,政府及能源相關部門對此應該高度重視。

進入21世紀,國內原油產量相對平穩,而需求量增長較快,原油進口數量逐年增加。2011年進口2.53億噸,同比增加5.7%,出口240萬噸,同比下降21%,原油對外依存度上升到55.16%,比2010年上升了1.5個百分點,進口的安全問題日益重要。石油進出口經營企業分為國營貿易經營企業和非國營貿易經營企業,資料顯示,根據中國2001年入世承諾和不斷發展市場的需要,除了原有的中化集團等4家企業為所有油品的國營貿易企業,2004年商務部賦予中海油進出口公司原油、成品油國營貿易進出口經營權,使擁有所有油品進口經營權的企業增加到5家。除此之外,截至2005年,商務部(原外經貿部)分時分批賦予了中石化國際事業公司、湖北天發股份有限公司、黑龍江聯合石油化工有限公司等19家企業擁有原油非國營貿易進口經營權。天然氣方面,2006年,商務部先後批准新奧燃氣和中國燃氣獲得天然氣等能源的進出口權,這兩家企業由此成為中石油、中石化和中海油三大國有巨頭之外擁有這一資質的民營公司。

從2003年開始,國營貿易企業從事原油進口已經取消了配額限制,可根據市場的需求來組織進口,並沒有數量限制。非國營貿易進口原油則有一定配額,加入WTO後,中國逐年增加配額。儘管當前擁有非國營貿易原油進口資質的企業數量逐年增加,但新獲資質的企業大多仍具有一定國營背景,而且即便民營企業擁有了進口非國營貿易原油的資質,依據相關政策,其進口原油並不能直接在國內市場流通,只能由中石油、中石化兩家的煉廠負責加工,影響民營企業石油進口積極性。從目前看,能源產品可進一步放開進出口經營權,放寬配額,使更多有實力的企業能夠參與國際競爭,充分利用國際、國內兩個市場,以緩減國內能源消費日益增加的趨勢,也將使國家能源國際化戰略逐步深化,有效保障國家能源安全。

2、增“進”減“出”,保護性開采國內化石能源

從中國的現實國情出發,儘管能源資源儲量豐富,但仍不能滿足國內經濟社會持續發展的需要,能源供求形勢嚴峻。因此,國家要繼續採取相關政策措施擴大能源及相關產品進口,限制出口,如利用減免關稅、降低出口退稅、加徵出口關稅等措施,縮減能源產業的出口貿易規模,優先滿足國內需要。長期以來,中國對國內化石能源始終存在“有水快流”的開發傾向,盲目無序和過度開采現象嚴重。誠然,國內礦產資源的大量開發為國民經濟發展提供了有力的能源保障,但由於傳統化石能源具有不可再生性以及因能源過度開發造成的環境問題不斷出現,從轉變經濟發展方式、實現可持續發展的理念出發,的確需要反思國內能源資源的傳統開發模式,保護性開采國內化石能源,將其作為化解國際能源市場風險的調節力量,相機抉擇,有序開發。

3、抓住契機、採取多種方式加強與富油國的合作

在美國能源供給高度依賴海外進口的年份里,其石油戰略帶有鮮明的軍事化特征,力求牢牢控制世界石油市場,尤其是通過加強在中東的軍事存在以及與傳統盟友的結盟關係,維持了中東地區較為穩定的供應來源。美國40%左右的石油進口來自拉美國家,20%來自中東地區,並與幾內亞灣國家、裡海國家簽訂了多份投資協議。得益於頁岩革命,美國初步實現了能源獨立,勢必會降低其對中東地區能源的依賴程度,或許這會對該地區穩定格局產生一些負面影響,但同時客觀上也為中國加強與富油國的合作提供了契機。一直以來,富油國出於自身利益,以及與歐美發達國家的利益博弈格局,與中國的油氣合作仍較為有限,這顯然會大大束縛中國獲得海外能源,尤其是石油資源的潛力。為了保障能源貿易持續順利進行,中國需要抓住契機,採取多種方式加強與富油國的合作,除了中東地區國家以外,還要進一步加強與俄羅斯等周邊資源潛力巨大的國家合作,力求獲得更大份額的石油進口。在合作方式上可以多樣化,既可以單獨投標或聯合大國際石油公司共同投標,也可以併購現成的外國能源公司,還可以收購地區性油氣資產及其部分股權,最終目的都是要確保獲得穩定可靠的能源供應,提升國家能源安全,支撐國內經濟發展。

4、加強國家戰略石油儲備能力和機制建設

中國能源貿易主要體現為石油貿易,尤其是石油進口,中國能源安全很大程度上取決於石油供應是否安全。如果有效發揮國家戰略石油儲備,作為能源貿易的緩衝器及其抵禦國際市場風險的功能,進一步加強能力和體制機制建設,則有利於進一步擴大能源貿易,提升能源安全。20世紀70年代,發達國家為應對歐佩克的石油禁運,聯手成立了國際能源署(IEA),要求成員國至少要儲備相當於上年進口量60天的石油,美國、日本、德國的戰略石油儲備均已超過100天的規模。自2003年起,中國開始啟動第一期國家戰略石油儲備計劃,準備用15年的時間分三期來完成戰略石油儲備基地的各項建設。根據國務院批准的《國家石油儲備中長期規劃》,2020年以前,將陸續建設國家石油儲備第二期、第三期項目,形成相當於100天石油凈進口量的儲備總規模,達到國際能源署規定的戰略石油儲備“基準”水平。2008年上半年,國際油價高位運行,國內沒有及時釋放石油儲備,導致進口大量高價原油。此後,國際油價開始大幅回落,油價低位運行,我國也沒有及時加大原油進口,增加原油儲備。這意味著,若要提升能源安全,亟待擴大能源貿易,加強戰略石油儲備的能力和體制機制建設。

5、充分發掘外交政策對能源貿易的促進作用

一國對外交往的深度和廣度,與其國家綜合國力是否強大有直接聯繫。中國經過30多年快速發展,綜合國力逐步提升,但在實施能源戰略過程中也存在值得深刻反思的問題。開展雙邊及多邊外交有利於開展能源國際貿易,主要表現為以下三點:一是有利於拓展我國能源貿易的地域範圍,比如加強與能源出口國的對外交往;二是有利於保障我國海外權益油氣資源的順利勘探、開采、加工以及全球銷售,比如加強與東道國以及相關主要發達國家的交往,能夠為中國海外能源公司正常生產經營創造一個相對穩定的外部環境;三是有利於加強我國能源貿易的運輸通道建設。2013年1月18日,巴基斯坦正式將位於其西南邊陲,阿拉伯海之濱,靠近伊朗邊境,距世界主要運油航道霍爾木茲海峽僅400公裡的瓜達爾港運營權從新加坡公司移交給中國企業,可以預計的是,如果此港經營得當,將極大提高中國能源貿易的海上運輸安全,中國從中東進口的石油可以繞過“馬六甲海峽”,是破解傳統的“馬六甲困境”的有效途徑。當然,這是一個中巴雙贏的局面,對巴基斯坦而言,同樣具備現實經濟價值和深遠意義,瓜達爾港有望成為集轉載、倉儲、運輸於一體的地區海上中轉站和中亞戰略樞紐。不僅促進巴基斯坦對外貿易,創造大量就業機會,改善俾路支省人民的貧困狀況,還將為被陸地包圍的中亞打開一扇通往世界的視窗。對於瓜達爾港的順利移交,國內外的一些智庫和戰略家們給予了高度關註,如果未來經營良好,對中國能源安全意義重大,也是中國能源外交史上的一次重大事件。