渠道权力理论

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

渠道权力理论(Channel Power Theory)

目录 |

在渠道权力理论中,多数渠道理论研究者都是利用社会学中的权力概念来定义渠道权力的。如著名渠道理论学者斯特恩和艾-安萨利(Stern & El-Ansary,1977)将渠道权力定义为某个渠道成员所具有的让其他渠道成员必须进行某种行为的能力,并进一步将渠道权力解释为“某个渠道成员A对另一个渠道成员B的权力是指B在A的干预下的行为概率要大于没有A干预下的行为概率”。后来,斯特恩等学者(Stern,El-Ansary,&Coughlan,1996;Coughlan, Anderson, Stern,&El-Ansary,2001)将渠道权力进一步定义为“一个渠道成员A使另一个渠道成员B去做它原本不会做的事情的一种能力”。除上述学者外,罗森布罗姆(Rosenbloom ,1999)将渠道权力定义为“一特定渠道成员控制或影响另一成员行为的能力”,另两位学者Bowersox 和 Cooper(1992)则认为渠道权力是“一个渠道成员影响或改变另一个渠道成员决策的能力”。从上述定义中我们可以看出,虽然各位学者的定义表述有所不同,但表达的意思却是基本一致的,即渠道权力是一个渠道成员对另一个渠道成员行为的控制力和影响力,这种观点是为目前西方营销理论界所普遍接受的。

对于渠道权力的涵义,另一种从社会学中引出的定义方法也被西方营销理论界所普遍接受,这就是从渠道成员之间相互依赖的角度对渠道权力进行定义。斯特恩等学者(1996,2001)认为,“还可以把权力理解为一个渠道成员对另一个渠道成员的依赖程度”,“如果对A有所依赖,B就会改变它通常的行为以适应A的需求。B对A的依赖性赋予A潜在的影响力”,影响力的大小取决于B对A的依赖程度。Bowersox 和 Cooper(1992)认为渠道权力有赖于渠道成员所感知到的相互之间的依赖程度,渠道权力是依赖关系的结果。

渠道权力的来源是指渠道权力赖以产生的源泉或基础。目前西方营销理论界普遍接受的观点是渠道权力的来源有以下五种:奖赏、强制、专长、合法性和参照与认同。

(1)奖赏。

来自奖赏的权力是指某个渠道成员通过向其他渠道成员提供某种利益而对其产生的权力。奖赏权的有效行使取决于渠道权力主体拥有权力客体认可的资源,以及权力客体的一种信念,即它如果遵从权力主体的要求,就会获得某些报酬。

(2)强制。

来源于强制的权力是指某个渠道成员通过行使某种强制性的措施而对其他渠道成员产生影响的权力。强制权行使的前提是渠道权力客体如果没有遵从权力主体的要求就会遭受某种惩罚的心理预期。

(3)专业知识。

来自专业知识的权力是某个渠道成员通过某种专业知识而产生的对其他渠道成员的影响力。渠道系统内的专业分工使渠道系统内的每个成员都具有一定的专长权。

(4)合法性。

来自合法性的权力是某个渠道成员通过渠道系统中的权利与义务关系的合法性而产生的对其他渠道成员的影响力。合法权力的重要特点是渠道权力客体感到无论从道德、社会或者法律的角度出发他都应该同权力主体保持一致,或者它有义务去遵从权力主体的要求。这种责任感和职责感有两种来源:法律和传统或者价值观,前者产生了法律上的合法权,后者产生了传统的合法权(Coughlan,et al.,2001)。

(5)参照与认同。

来源于参照与认同的权力是某个渠道成员作为其他渠道成员参照与认同的对象而对它们产生的影响力。来源于参照与认同的感召权本质上是渠道权力客体对权力主体的一种心理认同,这种权力的深层来源是权力主体的声望与地位。

(1)强制性渠道权力和非强制性渠道权力。

这种划分是依据渠道权力来源因素的强制性与否,以美国分销渠道为研究背景。强制性渠道权力包括惩罚因素和法律因素;非强制性渠道权力包括奖赏因素、专家力因素及感召力因素。主要代表有Hunt and Nevin (1974)、Lusch(1976)、Dwyer(1980)、Wilkson (1981)、Gaski(1984)、Gaski andNevin(1985)。

(2)经济性渠道权力与非经济性渠道权力。

这种划分是以渠道权力来源因素的经济性为依据的。经济性渠道权力包括奖赏因素和惩罚因素;非经济性渠道权力包括法律因素、专家力因素、感召力因素。主要代表有Etgar(1978)、Lusch and Brown(1982)、Brown(1983)。这种划分也是以美国分销渠道为背景。

(3)直接渠道权力和间接渠道权力。

这种划分是以权力来源因素是否对渠道成员的观念产生影响为依据进行划分的。直接渠道权力包括奖赏因素、成文的法律因素、惩罚因素;间接渠道权力包括信息因素、感召力因素、不成文的法律因素。主要代表有Brown and Frazier(1978)、Kasulis.Spekmanand Bagozzi(1979)、Johnson、Brown (1995)。

(4)培养式渠道权力和命令式渠道权力。

Johnson,Sakano and Onzo在1993年对日本分销商进行研究时,根据日本分销商对渠道权力的理解,将渠道权力分为培养式渠道权力和命令式渠道权力,前者包括惩罚因素、感召力因素、法律因素,后者包括奖赏因素、专家力因素、信息因素。显然,这里感召力因素被划分为命令式渠道权力,是与日本特定的文化背景相联系的。

(5)侵略性渠道权力和非侵略性渠道权力。

Don Y.Lee (2001)、张黎和Marsha A.Dickson(2004)在对中国分销商进行研究时,根据中国分销商对渠道权力的理解,将渠道权力分为侵略式渠道权力和非侵略式渠道权力,前者包括惩罚因素、奖赏因素、法律因素,后者包括专家力因素、感召力因素、信息因素。中国分销商习惯将构成渠道权力来源的法定法律因素和传统法律因素归为一种法律因素,并且是构成侵略性渠道权力的来源因素。

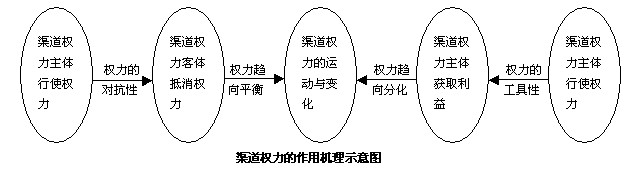

由于渠道成员在功能上是相互依赖的,因而渠道系统中的每一个成员都有一定的渠道权力,但这种权力在渠道成员间的分配却不是均等的。但是权力的对抗性特征使得权力关系内部存在着一种促使权力趋向平衡的动力机制,即权力主体行使权力总是会诱发抵消性的权力与之对抗,从而削弱权力主体的影响力。然而从渠道权力的工具性出发,渠道权力主体受利益的驱动总是致力于保持或加大这种权力的非均衡状态。渠道权力正是在这两种力量的作用下在均衡与非均衡之间运动变化的。

Stern et a1.(1973)在实验性研究中发现,当奖赏和惩罚性因素被运用时,冲突水平最高,而感召力和专家力因素被运用时,冲突水平最低。Huntand Nevin(1974)、Lusch (1976)、Gaski and Nevin(1985)研究发现强制性权力与冲突正相关,与满意度负相关,而非强制性权力恰好相反。Brown et a1.(1983)发现经济性权力会加剧冲突。Johnson et a1.(1990)研究发现间接渠道权力会缓解渠道冲突,直接渠道权力会加剧渠道冲突。Brown andLusch(1983)研究发现经济性渠道权力与冲突成正比,非经济渠道性权力与冲突成反比。香港学者Don Y.IJee在2001年对中国海南一家中外合资啤酒企业在海南的分销商研究发现,中国渠道成员感知的冲突水平对非强制性权力运用的敏感度要低于西方,中国分销商感知的冲突水平与非强制性权力运用的相关系数是0.06, 而Brown et a1.(1983)和Gaski and Nevin(1985)在对美国分销商的研究发现,分销商感知的冲突水平与非强制性权力运用的相关系数分别为0.367和0.338。

Hunt and Nevin在1 974年对餐饮特许经营渠道的研究发现,非强制性渠道权力与渠道满意度呈正相关关系,而强制性渠道权力与渠道满意度呈负相关关系。与此结论一致的学者还有Luseh(1976)、Dwyer(1980)、Gaski and Nevin(1985)。但是,Gaski(1986)、Howell(1987)研究发现,不管是强制性权力还是非强制性权力,都与渠道满意度没有显著关系。而Wilkson(1981)的研究发现非强制性渠道权力与渠道满意度成正相关,但强制性渠道权力与渠道满意度没有显著关系,。

Brown and Frazier(1978)研究发现,直接渠道权力与渠道满意度成负相关,而间接渠道权力与渠道满意度没有显著关系,Frazier and Summers在1986年的研究中也得出了相同的结论。

Johnson.Sakano and Onzo在1993年对日本的进出口产品分销商研究中发现,美国供应商运用侵略性权力因素并不影响关系质量,甚至美国供应商运用强制性渠道权力与日本分销商对关系质量的感知是正相关的,而以往的研究结论是过多地运用强制性渠道权力会对渠道质量有一种负面影响,这也许是与日本特有的文化有关。香港学者Don Y.Lee在2001年对中国海南一家中外合资啤酒企业在海南的分销商研究发现,强制性权力与渠道满意度的相关度,在中国分销渠道里似乎要高于美国的分销渠道,中国为0.57,而Gaskiand Nevin(1985)的相关系数是0.351,这意味着中国分销商更容易对渠道关系产生满意感。我国学者张黎和美国学者Marsha A.Dickson在2004年对中国分销商研究发现,惩罚性权力因素与分销商满意度呈正相关关系,相关系数为0.24。

不平衡的依赖导致了权力的倾斜,而在一个权力倾斜的关系中对资源和利益进行分配将可能导致渠道权力客体受到“剥削”。结合渠道权力产生的基础与渠道关系中的依赖关系,渠道权力的客体可以采取以下策略来抵消主体的影响:

(1)发展战略性资源。

渠道权力的倾斜主要是因为权力关系双方所占有资源的不平衡,因此,在渠道权力关系中处于弱势地位的一方首先应当发展战略性资源,增加权力赖以产生的基础。增加这种战略性资源的意义是,一方面在于改变关系双方力量的对比,抵消更多的影响力;另一方面则在于发展这种战略性的资源能够向对方提供更多的效用,增加对方对自己的依赖。

(2)组织联盟对抗。

如果在倾斜的权力关系中双方力量的差距过大,处于弱势的一方单凭自身的力量无法更多抵消权力主体的影响,那么权力客体的另一种有效的对策就是在渠道系统内组织一个联盟,以集体的力量增加对权力主体的影响。

(3)寻求替代者。

倾斜权力关系中的客体另外一种增强自身权力的选择是寻求一个能够向自己提供类似服务的替代者,从而减少对权力主体的依赖程度。在竞争性较强的市场中,找到一个替代者是相对容易的,问题在于在渠道权力结构形成以后,即使存在众多替代者,但权力客体却可能由于较高的转换成本而无法轻易转向替代者。这就要求实力较弱的渠道成员在与实力雄厚的企业建立渠道关系时,要未雨绸缪,做好这方面的准备。

(4)减少对特定关系的投资。

当存在效用的替代性来源,而权力客体却不能轻易转换效用提供者的情况下,大多是由于权力客体对特定关系的投资过多而导致了较高的转换成本。这种关系特定型投资是渠道伙伴向特定渠道关系进行的投入,这种投资所形成的资产是针对特定渠道伙伴的,一旦转换渠道伙伴,这些专用性资产都将成为沉没成本,无法用作他途。因此,要减少对权力主体的依赖,就要减少关系特定型投资,降低转换壁垒,在能够转换渠道关系时,增加自己的自主性。

(5)双边锁定。

一旦渠道权力客体发觉自己已经被权力关系对方“单边锁定”了,则权力客体除了忍痛中止渠道关系外,还有一种更佳的选择,那就是争取将自己的“单边锁定”转变成相互依赖的“双边锁定”。一种可能的途径是争取渠道权力主导方的投资,建立新的分销机构。

(6)发展自身的稀缺性。

这是一种更加富有创造性的策略,通过使自己变得更加稀缺来增加渠道权力主体对自己的依赖,从而在更大程度上抵消其影响力。发展自身稀缺性的一个有效途径是增强自己在某一领域的专业能力,使自己具备其他竞争者(自己的替代者)所不具备的专长。

对于倾斜权力关系中的权力主体而言,由其主导的渠道系统将使渠道资源和利益按照有利于自己的方式进行分配,因而权力主体有一种继续维持或增强这种不平衡状态的动机。权力主体可以选择的策略有以下几种:

(1)增加资源的占有。

在倾斜的渠道权力关系中,权力主体维持或继续增强渠道权力的倾斜性的一个首要做法就是继续获得并占有更多的战略性资源,继续增加与权力客体的实力差距。制造商寻求纵向或横向的一体化战略、投资于“拉引战略”建立品牌偏好等策略均是增强自身实力的典型方式。

(2)隔离替代资源。

权力主体继续维持或增加权力客体对自己依赖的另一种重要策略是尽量减少权力客体寻求并转向替代者的可能性。一种典型的做法是将替代来源与权力客体隔离。如制造商要求中间商独家代理其品牌产品就是将替代来源隔离的典型策略。

(3)阻止联盟。

阻止权力客体形成反抗联盟也是维持权力倾斜状态的一种重要策略。正如布劳(1964)指出的那样,如果权力客体群体共同感受到了权力主体的影响和“剥削”时,他们将结成联盟进行反抗。因此,阻止联盟形成的一个重要途径就是为每个权力客体提供不同的利益和义务方式,以在他们之间形成差异化的感受。大型制造商分别向不同的中间商提供不同标记、包装、款式,但却是标准化生产的同质产品就是这种创造感受差异的重要策略。

(4)单边锁定。

维持或增加权力客体的依赖的另一种有效策略即是将其“单边锁定”在特定的渠道关系中,增加其转换的壁垒。这种“单边锁定”的主要形式就是吸引权力客体向特定关系进行专用投资。这通常需要权力主体提供一些“补偿性依赖”,如制造商提高市场覆盖的选择性来换取权力客体对关系的投入。

(5)发展自身的稀缺性。

如同权力客体发展自己的稀缺性以增加权力主体对自己的依赖一样,权力主体也可以诉诸这种策略,以使权力客体更难寻求替代者。对于渠道权力的主体而言,要发展自己的稀缺性除了要发展一种具有差异化的专业能力之外,还应当致力于减缓横向竞争的程度。因为过度的横向竞争意味着为权力客体提供了更多的替代来源。

(6)减少需求。

从另一个角度思考权力主体的意图,则可以得出一个更富有创意的方法,即通过减少对权力客体的依赖程度,从而增加客体对自己的净依赖程度。这个目的的达到是通过权力主体减少对权力客体所提供效用的需求来实现的,这种减少的需求可能是真正的减少,也可能是一种类似于扬言投资于自己提供某种服务的象征性减少。

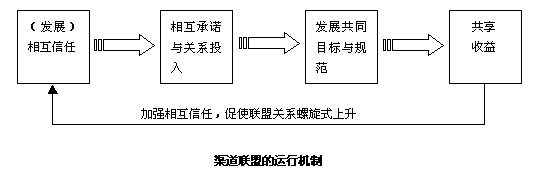

渠道联盟:走向权力均衡

科兰等学者(2001)认为,“渠道成果取决于给定关系中的权力平衡”,因而,随着市场环境复杂性和不确定性程度的增加,渠道成员也正在改变导致渠道效率偏低的权力倾斜的竞争状态,而逐步走向渠道联盟,使渠道关系中的权力结构趋向均衡。

渠道联盟是渠道系统中上下游的企业之间为降低渠道运营成本,增加渠道共享收益而结成的战略联盟。对渠道联盟的认识我们应当注意以下几点:

第一,效用的满足既是渠道联盟的动因,也是渠道联盟的结果。这是因为作为一个成员从关系中得到的经济性和非经济性满足越多,其双方的信任度就会越高,这会促使双方更积极地对联盟关系进行投入,从而共享更多的效用,加快联盟关系的螺旋式上升过程。

第二,在渠道联盟建立的过程中,关系双方对联盟的投入应当是对等的,这不仅是表达对渠道伙伴信任的最直接的方式,而且会避免不均衡投入造成的权力倾斜。

第三,双方在联盟中所树立的共同的目标,避免了合作中的机会主义行为,在共担风险、共享收益的渠道联盟中,争取渠道控制权的动机也被大大削弱了。

1.渠道权力来源因素存在被执行与否的差异。

各种渠道权力来源因素已经存在,但很可能没有被运用,而没有被运用的权力来源因素产生的影响结果与被运用的权力来源因素产生的影响结果是不同的。如惩罚因素,如果被行使,就会造成冲突和不满意,但如果没有被行使,分销商会认为这是供应商的善意行为。同样,如果一种承诺的奖赏没有兑现,很可能被认为是一种惩罚(Baldwin,1971年)。而Hunt and Nevin (1974)和Lusch(1976)衡量的强制性权力来源因素与非强制性权力来源因素,就没有区分权力来源因素是否被行使。而Wilkinson and Kipnis(1978)和Brown andFrazier(1978)实际上只衡量了被行使的权力来源因素。那么,被行使的权力因素与没有被行使的权力因素,又是怎样影响渠道满意度的呢?这需要更深入的研究去揭示。

2.渠道权力来源因素之间是否会相互影响?

以往的研究,都将渠道权力来源因素归为两类,然后分别研究其对渠道满意度的影响。但是,在现实中,供应商运用渠道权力时,很少单独使用某种渠道权力来源因素。而以前的渠道权力研究,对各种权力来源因素之间的相互影响没有进行有效的研究。一种权力来源因素不仅直接影响渠道权力的大小,还通过其他权力来源因素对渠道权力产生间接影响。例如,虽然奖赏因素对分销商的直接影响是正的,但奖赏因素可能会降低专家力因素或法律因素在影响分销商上的有效性,这样它对分销商的净影响会降低甚至为负。实际上Wrong在1979年研究中已经发现了这个问题,即某种特定的权力来源因素会降低其他权力因素的有效性。那么,这种权力来源因素之间的相互影响对渠道权力与渠道满意度之间的关系又会产生什么样的影响?这需要我们深入研究去证实。

3.渠道权力与渠道满意度之间是否存在调节变量。

Boyle and Dwyer(1995)认为渠道职能的专业化程度与决策的集中程度会对渠道交易关系产生调节作用,Brown、Lusch and Nicholson(1995)认为渠道权力在渠道成员之间的对称程度也会影响渠道权力与渠道满意度之间的关系。所以,渠道权力和渠道满意度之间的关系是否存在调节变量?如果存在,又是怎样影响渠道权力与渠道满意度之间关系的?

4.渠道权力与渠道满意度之间是否存在中介变量。

渠道权力来源因素不仅直接影响分销商的满意度,而且可能会通过某些中介变量对分销商满意度产生间接影响,Brown、Lusch and Nicholsonf1995)提出了渠道承诺这样一个中介变量,这也需要我们进一步研究证实。

5.在渠道冲突的理解描述上需要进一步明确。

早期的研究主要集中于对冲突现象的一种描述,强调冲突是一方对另一方的妨碍与阻止。而后Thomas认为冲突是一个过程,它开始于其中一方感觉到另一方对其存在消极负面的抵触情绪。Pondy认为,整个冲突过程包括一系列阶段:(1)冲突潜伏期;(2)冲突察觉期;(3)情感冲突期;(4)行为冲突期;(5)冲突影响期。当然,以上五个阶段并不一定按照上述的顺序发展,也并不是每一个冲突过程都要经过以上五个阶段。Pondy的这种思想虽然没有直接经过经验性证明,但许多营销著作和一些营销研究者都接受了他的这种提法。于是,不同的研究学者基于不同理解,在衡量量表设计上存在差异,有的集中于行为冲突期的衡量,这对于被调查者来说很好理解,但涉及到冲突潜伏期,在问卷调查时受到被调查者个人主观因素的理解非常大。

渠道权利的来源还有一个Imformational。 Six years later, Raven added an extra power base: Informational - This results from a person's ability to control the information that others need to accomplish something.