農業生產結構

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄 |

農業生產結構亦稱農業部門結構,是指一個國家、一個地區或一個農業企業的農業生產各部門和各部門內部的組成及其相互之間的比例關係。如農業各生產部門中的種植業、林業、牧業、副業、漁業等的組成情況和比重。農業生產結構是農業生產力合理組織(或生產力要素合理配置)和開發利用方面的一個基本問題。它的合理與否對農業生產能否順利發展起著十分重大的作用。

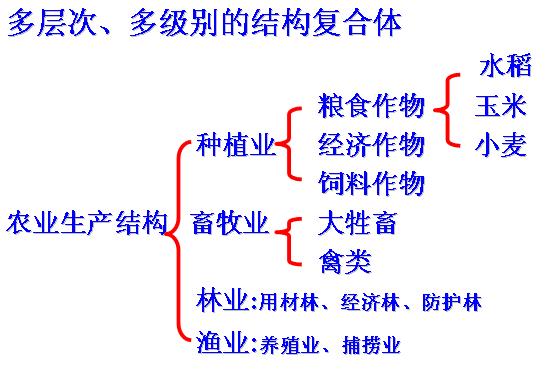

圖: 農業生產結構

(1)農業生產結構的相關性

(2)農業生產結構的多層次

(3)農業生產結構的動態性

農業生產結構是一個多類型因為根據不同的標準,農業生產結構還可以劃分為許多不同的類型。例如,根據農業各部門結合的特點,各地區的農業生產結構可分為農牧結合型結構、農林結合型結構、農漁結合型結構、農林牧結合型結構等;根據分工情況。可分為“小而全”型結構、專業化結構、一體化型結構等。

農業生產結構,通常以農業總產值構成、農業用地構成、播種面積構成、勞動力及資金占用構成等經濟指標來反映,一般以農業總產值構成的相對數來表示。農業生產結構的形成和發展,受多種因素的制約和影響。與一個國家和地區的自然環境條件,農業自然資源條件和生產力發展水平,人口和消費構成,經濟制度和經濟政策等有密切關係,具有一定的地域性和相對穩定性,但隨農村產業的發展,其內涵加深,外延不斷擴展。

農業生產結構合理與否,主要看能否:

①滿足一定階段國民經濟發展的需要;

②充分利用自然條件和各種農業自然資源,發揮當地優勢,各生產部門相互促進,協調發展;

④促進農業生態平衡的良性發展。