金融漏损

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目录 |

金融漏损是指金融资源通过合法或非法途径从国有部门流向私人部门,并在私人部门沉淀的现象。

金融漏损的内容[1]

国有企业与私营企业间的金融漏损主要有两种形式:贸易融资以及组建合资企业。

在国有企业与私营企业间通过应收账款和预付款方式进行贸易结算时,就可能形成贸易融资形式的金融漏损。比如私营企业在向国有企业购买产品或原材料时,国有企业允许私营企业采用赊购方式结算,这相当于国有企业向私营企业提供了流动资金融资。

而私营企业从金融漏损效应中获取融资便利的前提是与国有企业建立一定的业务联系(贸易或合资),那么什么因素会影响国有企业与民营企业间建立业务联系呢?显然,政治关联具有重要影响。具有政治关联的民营企业更可能基于良好的政府关系而与政府控制的国有企业建立稳定的业务关系,进而从金融漏损效应中获益,缓解企业的融资约束。

金融漏损的经济效应[2]

理论上我们认为金融漏损有其存在的可能性,而且在现实中这种金融漏损也是客观存在的,不过对于相关的数据却是极难得到的厂国有经济部门向非国有经济部门的直接资产转移,以及其在三角债中形成的不良应收债款,其中有多少进入了非国有的经济部门,我们不得而知。根据周业安(1999)的估算,1992-1997年问,由于金融抑制而形成的贷款损失高达12512.66亿元,总资金漏损达25795.83亿元,两项之和相当于2003年我国金融机构贷款余额的22.6%。联系国有企业在信贷资源中所占比例,可以想象其中大部分是来自于国有企业的金融漏损。其原因一方面是国有企业的低效率造成的,但另一方面,我们认为基于资本趋利性原理和国有企业对国有银行的偿债软约束问题,其中的相当一部分通过上述两种渠道,或明或暗地进入了非国有经济领域,促进了非国有成份经济的增长。

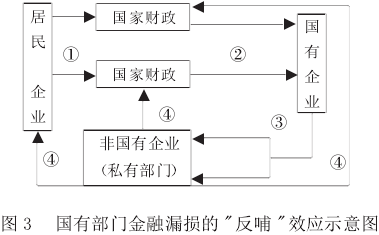

如何看待这种金融漏损?无论是上述两种渠道的任何一种,其形成都是非法的,是体制内金融的非法外溢,应该通过法制与体制改革加以约束与规范。但从客观上,这种漏损对非国有经济发展乃至我国国民经济的发展都起了不可忽视的作用。国有企业的资金来自于国家财政与国有金融机构,其本源应还是来自于全民及企业的纳税与储蓄,而这种漏损部分地流入了私营企业等非国有经济体内,作者认为可否视为一种非规范的“反哺”现象昵?正如图3所示:

在图3中,①:社会居民与企业以储蓄和纳税的形式形成了国家财政收入与银行信贷资金来源;②:国家财政与国有银行以直接拨款与信贷的形式将部分资金拨或贷给国有企业;③国有企业通过两种渠道发生金融漏损行为;④非国有部门获得了金融漏损的资金,企业的发展推动居民(职工)收入增加与企业利润的提高,并进一步提高了国家财政与国有银行的资金供应。从该模型我们可以看出,国有部门的金融漏损对于非国有经济的发展起到了推动作用,且有利于居民收入提高与国家财政和国有银行的资金供应。但是,对于金融漏损来讲,其本源是非规范的,且在漏损过程中发生的寻租行为与腐败行为,大量国有资产流失,而使得成本太高,因此,总体上这种“反哺”行为的外部不经济效应是远大于外部经济效应的。