信息交流

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

- 信息交流(Information Exchange)

目錄 |

信息交流是指不同時間或不同空間上的認知主體(即人或由人組成的機構、組織等)之間相互交換共用信息的過程。

信息交流的特點[1]

信息交流中應當有一個信息傳遞者(Sender,後文稱S),一個信息接收者(Rec山ver,後文稱R);交流雙方可以是同時代而不同空間點上的認知主體,也可以是不同時代且不同空間點上的認知主體;交流對象是主體所擁有的信息,或稱知識、數據等;交流過程可以是直接的,如同時對面交流,也可以是間接的,如非同時、非對面交流。對於間接交流,至少應該有一個“人參與”的環節,我們將這種信息傳遞稱為信息鏈。信息鏈的節點可以是人,也可以是由人生成、傳遞的文獻或其他形式的媒體,還可以是幾種形式混合的。

信息交流的要素[1]

信息交流既是一種社會性過程,它的實現就需要具備一定的條件與要素、根據香農的通訊模型,可以將這些要素概括如下:

一是信息發送者(或稱傳遞者):這是信息的原始來源,他不同於一般的情報機構等,是情報傳遞鏈的初始環節。

二是信啟,接受者(或稱受信者):這是信息的最後接受者。

三是交流通道:即信息經過何種渠道傳達到受信者。不論現代通訊技術如何複雜、發達,對於S和R而言,他們發送和接受信息的通道就是交流雙方的感官系統,包括視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺及平衡覺等。外界的技術系統僅僅是這些感官通道的擴展延伸或變換。

四是符號體系:這是信息傳遞交流時信息得以依附的載體。它包括語言、文字、手勢、表情、信物、烽火狼煙、繪畫攝影、電腦二進位語言、電磁符號等,同時還包括這些符號體系內部各符號元素之間互相聯繫與組織的方式及語法規則。

五是知識信息庫:這是人腦知識信息的總稱,它包括了各種知識或信息,是信息交流的最根本來源和最終極的歸宿。

六是支持條件:這是信息交流得以實現的保障。它包括:(1)自然條件,如空氣、光波、電磁波等在傳導信息寸的作用;(2)技術條件,包括各種通訊技術、存儲、處理技術等;(3)社會條件,即信息交流的社會保障,如法律、經濟條件、信息機構的建立,等等。

信息交流的幾種理論模型[1]

模型研究是現代科學方法論中的一種重要手段,它是通過抽取研究對象的某些特征,然後用物理的或數學的方法來描述研究對象的科學方法。在信息交流研究中,有幾種理論模型有助於我們認識和把握信息交流,值得參考。

- 1.通訊的數學模型

這是美國科學家香農(C.Shannon)與維弗(W.Weavcr)為解決機器間互換信息於1946年共同提出的。它用信源、通道、信宿、編碼器、解碼器及雜訊等概念,形象逼真地描述廠通訊交流過程。

香農模型對於無線電通訊及機器的自動控製作用極大。不僅如此,它還滲透到了現代科學的諸多領域,如傳播學、社會學、情報學、管理科學都吸收或借鑒了香農模型。

- 2.傳播學模型

傳播學是研究新聞媒介在溝通公眾思想、控制輿論導向中的地位與作用的學科。它所註重的是:(1)信息發送後的社會效果;(2)信息發送過程的控制。為瞭解釋和解決新聞傳播中的各種理論問題與實際問題,產生了各種不同的傳播交流模型,其中較有代表性的有“5W模式”,或“7W模式”。

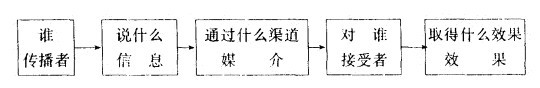

1948年,美國政治學家哈羅德·拉斯韋爾在一篇論文中提出了傳播學中最有名的命題:描述傳播行為的一個方便的方法,是回答下列五個問題:誰(Who)?說了什麼(says What)?通過什麼渠道(by What channel)?對誰([to Who)?取得了什麼效果(with What effects)?

該命題經過整理,即成為以下圖式:

在拉斯韋爾之後,佈雷多克對該公式進行了補充,提出了“7W模式”,認為除了“5W”之外,尚有其他問題應該考慮:就是說,在說明是誰、說什麼、通過什麼媒介、給誰之後,還要指出在什麼情況下、為了什麼目的,然後才是取得了什麼效果。這隻是對傳播過程的一種較完整的補充描述。

- 3.社會學模型

社會學對信息交流的研究主要傾向於信息交流對社會群體的分化與融合、對社會形態的變更及對社會管理的影響作用。以美國社會學家門澤爾(Menzel)為代表提出的正式交流與非正式交流(Formal and Informal Communication)模型,在社會學研究中較有影響。按這種理論模型,社會中的信息交流被分為正式(依法組織、具有正規合法渠道、受法律保護,是社會組織機構運行的必要條件)和非正式(社會成員之間或非正式組織成員之間自由自願的信息交換與溝通)兩種基本形式。社會學模型對情報學研究具有重要影響。

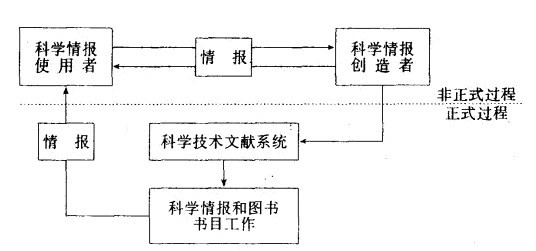

- 4.科學交流模式(或稱科學情報交流模式)

這種交流模式可以說是社會學模型的一種實用化表述形式,它源於門澤爾,經過前蘇聯情報學家米哈依洛夫整理後成為下麵的模型:

科學情報交流有兩種最基本的方式或過程。一種方式是由情報生產者和使用者之間通過個人接觸,直接進行的情報傳遞,如直接交談、參加學術會議、交換書信等。我們稱其為非正式交流過程。情報創造者和使用者僅僅是相對的概念,某人在一個場合是情報使用者,而在另一場合又是情報創造者。與非正式交流過程相對應,我們把藉助科學文獻系統進行的情報交流傳遞稱為正式交流過程,如科學出版物的發行過程,以及以提供情報為目的的科技情報和圖書、書目工作等。

科學情報交流模式是情報學對信息交流過程研究的一個典型,受到廣泛的關註、其他還有薩瑞塞維克、哥夫曼、維克利和費桑等人的社會傳播理論。哥夫曼的社會傳播傳染病模式,及費桑的情報流活動規範理論,都對社會中的信息流動進行了概括分析,具有重要參考價值。

從上述幾種有代表性的理論模型可以看出,信息交流研究不僅僅是一種理論性研究,而且是具有實際可操作性的;每種模型都是以一定實際應用領域為基礎的。但是這些模型也都有各自的局限性,即缺乏通用性,還未能抽象成為各交流領域的共同模型。香農—維弗模型雖然具有較好的抽象性,但因其側重點是技術而非信息的語義方面,因而其研究工作受到很大局限。在社會信息交流中,技術只是一種工具,交流者才是信息交流的真正主人。信息交流是兩種心理驅力的結合,這種溝通與交流需要藉助一定的物質技術條件,同時還會受到其他心理驅力的影響,是一張複雜的驅力網。這些影響有時是促進交流的,有時則是阻礙交流的。因此,要保證信息交流的實現,還需要一個複雜的社會系統來疏通渠道、減少障礙,需要有職業的分工、法律的保護、技術條件的支持。

- 5.關於信息交流的棧理論

在社會信息流(信息鏈)中,除了S和R之外,在S和R之間會有數量不等的中介環節的介入,如書店、圖書館、情報所、電視臺、廣播電臺、出版社對知識、信息的傳播,或是行政機構,如省、市、區各級政府對指令信息的上傳下達。這些中介環節構成了S與R信息交流的必不可少的條件。從信息鏈來說,這些環節就好比是信息鏈上的節點,如從著者到讀者的信息流就可描述如下:

由於這些節點可以進行信息的轉換、處理、傳遞,就如商品流通中的貨棧對商品流通的作用一樣,我們可以把這些節點稱為“信息棧”。也就是說,信息棧是信息從S向R流動過程中所經過的環節。它必須是人或人工系統,如出版機構、電信、廣播機構等,其功能是接收、處理和傳遞信息。

一般來說,信息棧只是信息流的中介,但對某些信息棧而言,它們一方面傳遞信息,一方面又使用這些信息。它們不同於郵局的信使對信件中的信息一無所知,而是一邊吸收利用,一邊進行傳播。如A獲知某公司股票將漲的信息,立即由原來的空頭轉入多頭,同時又將這一信息傳遞給其好友B,B也如法炮製,傳遞給C。這樣,A、B既是信息接收者,也是信息傳遞的“信息棧”。

我們提出“棧”假說的特點之一,是將常義上的用戶或讀者所認為的信息源追溯到信息生產者,有利於我們瞭解圖書情報等機構的社會功能;特點之二,是將圖書情報機構視為與新聞、檔案、電影以及教學、出版、發行機構相互平等的信息流節點,這將有利於我們從其他學科的研究中吸收成果並將本領域的研究成果向外移植。

應該註意到,在信息交流過程中,經過信息棧代理和不經過信息棧代理的直接交流,是兩種不同的信息交流形式。直接交流是S—R的直接聯繫,而沒有其他社會因素的介入,因而其信息內容不會受到干擾,如S—R的直接對話等。而經過社會代理的棧交流,則是藉助於社會系統的介入才完成的交流,即無論是S提供的資源信息,還是由R提出的需求信息,均需通過中介代理A,由於表述與轉換而常常發生變換,如表達語言、表達方式、重點等,不可避免地會受到A的影響。同時,還要註意到,在棧交流過程中,由於S、A、R三者所處的角度不同,其對信息交流所持的觀點和要求也不一樣。如S在發送信息時,必須面向R的需求,所發送的信息是R所沒有接受的,即對R來說是全新的;作為信息接受者的R,其信息接受準則就包括有信息的真實性、新穎性和使用價值等;而作為中介代理的A,當A代理S時,他所傳遞的信息應當是R所需的、全新的信息;當A代理R時,則必須儘可能保證S信息的真實性、新穎性與使用價值。一般而言,以最小的投入獲得最大的收益是代理者的基本原則。

有效信息交流的作用[2]

(1)幫助進行決策,選擇產銷對路的發展方向;

(2)促進橫向經濟聯繫,掌握廣泛的經濟信息、市場信息、消費需求及銷售價格信息等;

(3)經常掌握市場動態,調整結構,制定合理的銷售策略,廣泛應用信息研究成果,預測未來發展趨勢。