綠色供應鏈

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

綠色供應鏈(Green Supply Chain,GSC)

目錄 |

綠色供應鏈的概念,最初是由美國密歇根州立大學的製造研究協會在1996年提出的,當時提出這個概念的目的,是基於對環境的影響,從資源優化利用的角度,來考慮製造業供應鏈的發展問題。也就是說,從產品的原材料採購期開始,就進行追蹤和控制,使產品在設計研發階段,就遵迴圈保的規定,從而減少產品在使用期和回收期給環境帶來的危害。

在當時,綠色供應鏈只包含了環境保護和能源節約兩層含義,就是用最少的能源、最綠色的材料,製造出最環保的產品。

綠色供應鏈廣義上指的是要求供應商其產品與環境相關的管理,亦即將環保原則納入供應商管理機制中,其目的是讓本身的產品更具有環保概念,提升市場的競爭力。在作法上,有些企業提出以環境為訴求的採購方案、績效?則或評估過程,讓所有或大部分的供應商遵循。而另一些企業則研訂對環境有害物質的種類併列出清單,要求供應商使用的原料、包裝或污染排放中不得含有清單所列物資。如知名的運動鞋製造商耐吉(NIKE)公司為配合環保訴求,於1998年淘汰對聚氯乙烯(PVC)做為其產品的主要材料,並要求供應商,原因是聚氯乙烯焚化處理會產生對人體有害的戴奧辛。

目前大家所謂的綠色供應鏈,則大都指進入21世紀後,歐盟所倡議綠色產品所造成的供應鏈效應。歐盟先進國家看準供應鏈間環環相扣的利益關係,積極將一些環保訴求跳脫過去道德勸說的層面而開始立法,並且訂定時程確定要執行,希望以歐盟龐大的商業市場為後盾,帶領全世界製造業進入一個對環境更友善的新紀元。最受人註意的是廢電機電子設備指令指令(Waste Electrical and Electronic Equipment , WEEE)及「電機電子設備限用有害物質指令」(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, RoHS)等。歐盟於2002年11月通過WEEE及RoHS指令,並於2003年2月13日正式公告10大類電機電子設備之回收標準,並要求2006年7月1 日10大類電機電子設備中不得含有鉛(Lead)、鎘(Cadmium)、汞(Mercury)、六價鉻(Hexavalent chromium)、溴化 耐燃劑(Polybrominated biphenyls, PBB;Polybrominated diphenyl ethers, PBDE)等六種物質。隨著指令的正式公佈,各項電機電子產品中含有上述六種禁用物質及其化合物的電子產品均必須使用替代材質來代替被管制的材質,而此一指標性規定,已演變成全球性環保要求,也成為資訊電子產業基本技術門檻。

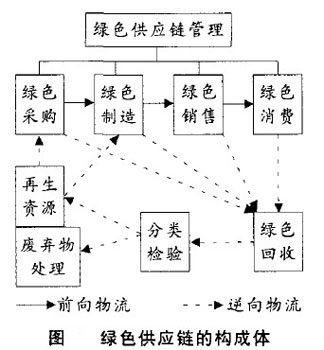

綠色供應鏈的內容涉及到供應鏈的各個環節,其主要內容有綠色採購、綠色製造、綠色銷售、綠色消費、綠色回收以及綠色物流。

(1)綠色採購是指根據綠色製造的要求,一方面生產企業應選擇能夠提供對環境友好的原材料的供應商,來提供環保的材料作為原料,另一方面企業在採購行為中應充分考慮環境因素.實現資源的迴圈利用,儘量降低原材料的使用和減少廢棄物的產生,實現採購過程的綠色化。

(2)綠色製造包含綠色設計和綠色生產。綠色設計是一種全新的設計理念,又稱為生態設計、環境設計、生命周期設計。是在產品全部生命周期內.著重考慮產品的環境屬性,包括節能性、可拆卸性、壽命長、可回收性、可維護性和可重覆利用性等。綠色生產要求比常規生產方法能顯著節約能源和資源,同時,在生產過程中,最大限度地避免或減少對人體傷害和環境污染,例如:減少輻射、噪音、有害氣體及液體等對人體的傷害和對環境的污染。

(3)綠色銷售是指企業在銷售過程中充分滿足消費需求、爭取適度利潤和發展水平的同時,能夠確保消費者的安全和健康,遵循在商品的售前、售中、售後服務過程中註重環境保護的資源節約的原則。

(4)綠色消費主要有三層含義:一是倡導消費者在消費時選擇未被污染或有助於公眾健康的綠色產品:二是在消費過程中註重對垃圾的處置,避免環境污染;三是引導消費者轉變消費觀念,崇尚自然、追求健康,在追求生活舒適的同時,節約資源和能源,實現可持續消費。

(5)綠色回收就是考慮產品、零部件及包裝等的回收處理成本與回收價值,對各方案進行分析和評價,確定出最佳回收處理方案。

(6)綠色物流是指在整個物流活動的過程中,儘量減少有害物質的產生,如:降低廢氣排放量和雜訊污染、避免化學液體等商品的泄漏對土壤和水源的污染等,儘可能減少物流對環境造成的危害,實現對物流環境的凈化。並且使物流資源得到最充分的利用,如:降低能耗、提高效率等。綠色供應鏈的物流過程包括前向物流和逆向物流(如圖所示)。

目前, 國外的很多企業已經意識到綠色供應鏈的重要性,如通用汽車、福特、惠普、寶潔、耐克等許多企業就積極研究和實施了綠色供應鏈的管理模式,其中,通用汽車還被美國環保局(US—EPA)認定為實施綠色供應鏈管理的標兵企業。

在國內,一方面,企業對綠色供應鏈的認識還比較陌生,綠色供應鏈管理尚處在起步階段,還遠遠沒有成為企業的自覺行為。我國通過IS04000環境管理體系認證的企業只有5 000多家, 占全國企業總數的1%不到。

在供應鏈管理方面缺乏“綠色” 意識而暴露出的問題也很多。20O5年上半年, 出現了涉及亨氏(中國)和肯德基等大型企業在內的“蘇丹紅”事件,引發了人們對綠色供應鏈的思考;近日,上海華元公司由於對其發酵粉供應商缺乏嚴格控制,導致多種膨化食品鋁嚴重超標。在紡織行業中,上游企業—— 原料商、面料商、印染製造商、輔料商等很少有積極申請生態紡織品認證的:在中國7萬多家服裝企業中,也只有知名品牌“杉杉”、“波司登”、 “銅牛”等18家企業24種產品獲得綠色認證。這反映出中國紡織品服裝企業面對席卷世界的綠色消費浪潮缺乏敏銳性。對於生態紡織品的標準和概念還處於被動接受狀態,還沒有意識到環保的重要性和緊迫性。

另一方面.我國已加入WT0,面對越來越多的國家制定的嚴格的強制性環保技術標準,我國的產品面臨國際“綠色貿易壁壘” 的嚴峻挑戰。歐盟WEEE指令已正式實施,RoHS指令也於2006年7月1日執行。據預測,我國將受兩指令直接影響的電器產品達300多億美元, 占對歐洲出口機電產品的70%。由此,來自各方面的壓力促使了產業必須向“綠色”轉型,來順應國際上的綠色供應鏈風潮。目前,一部分具備實力且眼光長遠的供應商已開始打破阻礙產品出口的綠色壁壘,開始著手實施綠色供應鏈的管理模式,例如:2005年5月東菱凱琴集團要求其供應商積极參与UL美華有毒有害物質控制解決方案,以建立符合歐盟RoHS指令要求的綠色供應鏈機制,實現其產品符合歐盟指令要求的目標;2O05年8月針對歐盟施行的WEEE和ROHS兩個環保指令,創維集團日前在深召集500多家供應商簽訂“綠色供應鏈協定”,逐步推行“零鉛” 工程,這標志著創維產品將逐步走向“綠色製造” 另外,2005年10月l8日,首次在中國舉辦的世界環境中心“可持續發展展望” 國際論壇上,世界環境中心主席、通用汽車主管能源與環境的副總裁伊麗莎白·洛瑞女士宣佈:世界環境中心將與通用汽車中國公司和中國汽車工程學會合作,在中國啟動“綠色供應鏈”示範項目,幫助汽車零部件供應商提高環保能力,減少能源、原材料消耗 這些都表現出綠色供應鏈在中國逐步開始發展的勢頭。

雖然目前我國大部分企業的環境意識還比較淡薄,還沒有意識到實施綠色供應鏈管理的重要性,但隨著我國企業環境保護意識的提高,環境保護法律、法規的完善和實施,以及企業管理制度的發展和通信手段的現代化等問題的逐步解決,綠色供應鏈管理模式會被越來越多的企業所接受,並將成為企業取得經濟效益、環境效益和社會效益“三贏” 的唯一模式。

企業環境管理有被動和主動兩種激勵因素,主動激勵來源於構建和保持可持續的競爭優勢,被動激勵來源於政府和立法部門。二者在綠色供應鏈的發展過程中形成了一種矛盾交織的融合與相斥的態勢,表現在實際運行中既有激勵作用,又處處存在發展的障礙。

(一)激勵性因素

1.市場壓力。最終產品的消費者是綠色供應鏈的原始發動者,消費者對環境問題越來越關註,並且顯示了對環境友好公司的偏好(Winsemius,1992)。

儘管大多數企業並沒有註意到環境系統將給其帶來商業收益,但是市場將迫使其改善環境管理績效。

當然,僅有市場壓力並不能保證綠色供應鏈自動順利實施,研究者發現供應鏈企業之間的合作以及核心企業的示範作用是綠色供應鏈運營的關鍵。Richard(1996)指出在綠色供應鏈中的供應商評價、精益供應鏈及在供應鏈內建立合作戰略等有利於改進整個鏈條的活動與環境相容的程度;Lippman(1999)認為有效地實施環境意識供應鏈的關鍵因素包括:最高領導層的參與、多功能團隊的集成、有效的交流與溝通、合作創新等;Green(2000)也提出了相似的觀點,認為組織之間的合作關係及合作方式是推動、激勵與強迫各企業實現其活動與環境相容的關鍵性因素;Jeremy Hall(2000)通過對英國與日本的食品零售商和英國航空工業的案例研究後發現,整個供應商的行業領導者在供應鏈渠道中占有主導力量有利於綠色供應鏈的運營。市場的壓力促使供應鏈企業加強合作來推動綠色供應鏈的運營,保證企業與環境的和諧發展。

2.風險管理的需要。採取綠色供應鏈管理可以避免因為政府規制等因素所導致的供應鏈中斷的風險,或是因為市場競爭要素變化而失去競爭優勢的風險等。不僅如此,綠色供應鏈可以創造新的市場機會,加強客戶的忠誠度,保持並擴大市場份額。

3 .政府激勵。根據德國和荷蘭的經驗(H.Baumann,2002),政府政策對綠色供應鏈的推動有以下三種功能:(1)改變消費者需求;(2)關閉產品鏈;(3)使產品設計綠色化。通過直接制定法規、經濟激勵等手段,改變供應鏈上各方的激勵因素,促進綠色供應鏈的發展。

(二)障礙性因素

1.成本。由於採取更有效的環境措施而使得成本升。

2.信息披露障礙。綠色供應鏈的運營往往要求其成員提供有關環境因素的信息,這一要求導致供應商將要面對來自客戶大量而頻繁的審計和問卷調查,不僅可能造成企業與客戶因繁瑣的報告要求導致溝通的衝突,而且企業具有競爭優勢的技術及商業機密存在曝光的危險(BSR,2001)。

3.技術障礙。對各行業而言,實施綠色供應鏈對技術的要求不同。為了滿足減少有毒物質的要求;許多供應商經常發現他們難於找到替代材料,或替代材料無法實現相同的功能與績效,這客觀上為綠色供應鏈的推動製造了障礙。

綠色供應鏈運營的有關激勵和障礙性因素的研究是如何促進綠色供應鏈得以高效地運營,這涉及到企業與各相關方面的合作問題。

(一)綠色供應鏈評價指標選取的原則

為保證綠色供應鏈績效評價指標體系的系統性、科學性,在設計這些指標時應遵循一定的原則:。

1.應鏈績效時,應該選擇那些重要程度高、影響大的指標,排除不必要或者重要性比較低的指標。

2.全面性原則:選取的指標在滿足簡單性原則的同時,還應儘可能全面,即可以反映各利益相關者的權益情況。而綠色供應鏈的利益相關者通常為股東和綠色供應鏈本身。

3.易實施原則:數據收集要比較方便,計算應用也要簡單。由於綠色供應鏈的自身複雜性,致使有的數據很難收集到或者不准確甚至在計算上有困難,這類指標應該用一些簡單實用的指標代替,以增強指標體系的應用性。

(二)指標體系的建立

根據平衡記分法,對供應鏈系統制訂評價指標時,主要從4個方面進行,即財務、客戶服務、內部流程、學習與發展。對綠色供應鏈而言,還可以增加一項綠色環保的方面,同時在具體的子系統中對相關指標進行一定的改變和增加。

1.財務:作為對供應鏈績效衡量的方面,財務指標當然能夠直接表明企業績效的高低,同時也是平衡記分法中不可缺失的一個主要方面。但是,對於綠色供應鏈而言,財務指標雖然能夠反映企業的直接績效,但是其只能反映近期的表現。

對於一些長遠期的效果,還要依靠別的指標來衡量。具體來說有如下一些指標:財務收益:用總資產報酬率來衡量。總資產報酬率=凈利潤/總資產平均值。該指標是供應鏈上企業成敗的關鍵,只有長期盈利,才能真正做到持續經營,才能保證供應鏈運作的完整、順暢。

營運能力:用總資產周轉率來衡量。總資產周轉率=銷售收入凈額/總資產平均值。周轉的速度越快,表明資產在供應鏈上各企業經營環節進入的速度越快,經濟效率越高。

現金流情況:用現金周轉率來衡量。現金周轉率=360/現金周轉期。現金流對於企業而言,重要程度不言而喻。是企業得以維持的重要動力,而且企業現金流的情況能夠體現企業的償債能力。

2.量有關係。但是,隨著社會對環保和可持續發展越加重視,傳統的供應鏈客戶服務的評價指標也要相應地做出調整。在此,仍然保留以往的一些評價指標,並且增加了一個指標:綠色認同度。

產品質量合格率:該指標是質量合格的產品數量占產品總產量的百分比。該指標如果越低,說明產品質量不穩定或質量差。會直接導致不合格產品的返修率或報廢損失。

準時交貨率:該指標是指下層供應商在一定時間內準時交貨的次數占其總交貨次數的百分比。如果越低,表明供應商的生產能力不強,生產管理水平不高。

顧客抱怨率:該指標是顧客抱怨次數與總交易次數的百分比。體現了顧客對供應商提供服務的總體滿意情況。涵蓋了質量、數量等多方面。

綠色認同度:該指標可以衡量綠色供應鏈在公眾眼中的環境聲譽。也是從顧客角度,對企業在綠色環保方面所採取的措施提供一個評價的標準。

3.內部流程:客戶服務的績效指標很重要,但是必須在將其目標轉化為內部流程指標後才能夠實現。就供應鏈內部流程而言,主要為了實現以下四個目的:減少提前期、提高響應性、減少單位成本、構成敏捷企業。具體指標如下:供應鏈響應時間:供應鏈響應時問=客戶需求及預測時間+預測需求信息傳遞到內部製造部門時間+採購、製造時問+製造終結點運輸到最終客戶的平均提前期。該指標反映了供應鏈在完成客戶訂單過程中有效的增值活動時間在運作總時間中的比率。

供應鏈生產柔性:該指標主要指由於市場需求的變動所導致的非計劃產量的增加使供應鏈內部重新組織、計劃、生產所需要的時間。該指標反映了供應鏈對顧客需求做出反應的能力。

總運營成本:包括了物流成本(如採購成本、運輸成本、庫存成本)以及相關的信息成本、人力成本、資本成本及管理費用。只有把運營成本降低才能在行業供應鏈的競爭中占據主導地位。

產品產銷率:該指標主要表示一定時期內生產出並銷售出去的產品數量占所有已生產的產品數量的比值。該指標可以反映出供應鏈的資源利用程度,庫存水平和產品質量。

4.學習與發展:該方面下增設了一個員工對環境保護瞭解度。定期考核員工對環境保護方法的瞭解,以增強環保意識。

開發成功率:該指標為一年中投資開發成功的新產品占總的開發新產品的百分比。

員工人均培訓費用:體現了供應鏈上企業對員工學習和發展的重視程度。只有員工的素質提高了,供應鏈才能發展得更為健康。

環境保護瞭解度:該指標是特設的。可以讓企業定期考核員工對環境保護方法的瞭解,以增強環保意識,也體現了綠色供應鏈的發展理念。

5.綠色環保:作為一個綠色供應鏈特有的評價角度,在傳統的平衡記分法中是不存在的。綠色供應鏈之所以稱之為“綠色”,主要在於資源的節約和有效利用、減少整個供應鏈環境的負面影響以及資源的再回收再利用方面對供應鏈進行優化。主要從三個方面對環保建立指標:煤水電耗用量:也就是所謂的能源和資源的耗用量。從節約和有效利用方面衡量供應鏈的環保性。

“三廢”排放總量:廢氣,廢水,廢渣的排放量能夠體現供應鏈的綠色化程度。該指標越低,供應鏈對環境的負面影響越大。

廢棄物回收利用率:該指標十分重要。對於耗用的資源而言,有時是不可避免,然而,如何從廢棄物中提取和回收有用的資源卻是大有可為的。故設置該指標來衡量回收的效果是很有必要的。

近年來,世界經濟持續、快速增長。尤其是我國,隨著經濟財富的增加,消耗的資源也越來越多,資源浪費與環境破壞事件頻繁發生。圍繞生態環境問題,人類社會提出了可持續發展戰略——既滿足當代人的需求,又不對滿足子孫後代需要之能力構成危害。可持續發展戰略將生態環境與經濟發展視為人類社會存在的兩大基石,兩者缺一不可。而實施綠色供應鏈管理(Green Supply Chain Management,簡稱GSCM)正是將“綠色”或“環境意識”與“經濟發展”兩者並重的可持續發展的一種有效途徑。

1、綠色供應鏈管理體系的研究現狀

綠色供應鏈管理的概念和內涵至今雖無統一定義,但研究發展不斷。Webb於1994年研究了一些產品對環境的影響,建議通過環境準則來選擇合適的原材料,同時註重再生利用,並提出了綠色採購的概念。美國國家科學基金(NSF)資助40萬美元在密歇根州立大學製造研究協會(MRC)進行一項“環境負責製造(ERM)”研究,於1996年提出了綠色供應鏈的概念,並將綠色供應鏈作為一個重要的研究內容。1997年,Min等人討論了在選擇供應商的決策中如何考慮環境保護因素,以及綠色採購在減低廢物中的作用。1999年,Beeman將一些環境因素引入供應鏈模型,提出了更廣泛的供應鏈設計方式。Hock則研究了供應鏈實際運作過程中如何保持生態平衡。1999年,但斌等綜合考慮了綠色供應鏈的目標(環境保護與資源優化利用)、對象(供應商、生產商、銷售商、用戶)、技術基礎(綠色製造、供應鏈管理)和內容(決策技術、運作與管理、製造過程、集成技術、再造工程)的基礎上構建了一個綠色供應鏈的體繫結構。2000年,武春友等人認為綠色供應鏈構建時要考慮公眾、法律及環境標準的壓力。2001年,鄭迎飛等談到綠色供應鏈的成功運營離不開高層的重視。2003年,汪應洛等人也提出社會系統(包括規制、文化、倫理等)對綠色供應鏈管理有一定影響。

2、綠色供應鏈的體系構建

從上述文獻的分析可以看出,綠色供應鏈的體系構建殘缺不齊。

綠色供應鏈管理所追求的是經濟利益和綠色利益即環境利益雙豐收,以致達到社會的可持續發展。這裡的綠色效益包括環境保護和資源優化利用。而要達到這樣的目標首先要考慮的是各種影響因素。這是我們把影響因素分為兩大類——驅動因素和障礙因素。

1)驅動因素包括四個方面:

- 增強企業的競爭力提高整個供應鏈的效益。企業在激烈的市場競爭中尋找聯盟來實施綠色供應鏈。在綠色供應鏈中可與上下游企業進行整合,優勢互補,強強聯合,為整個供應鏈帶來更多效益。

- 增加客戶價值。綠色產品不僅保護環境,也為客戶帶來綠色收益,可贏得顧客的長遠信任。

- 提升企業綠色形象。實施綠色供應鏈的企業可以樹立產品的安全可靠、重視社會責任的信息,贏得顧客青睞。

- 可規避綠色技術貿易壁壘。世界上很多國家尤其是發達國家都重視生態問題,併為此設立了相應的技術條款和環保法規。而企業要長久生存就必須使產品達到相應的綠色標準,而要達標就必須實施綠色供應鏈。

2)障礙因素包括五個方面:

- 實施綠色供應鏈會帶來財務負效應。綠色供應鏈雖能提高資源的利用效率,在一定程度上降低成本,但綠色回收和廢棄物的處理卻需要花費巨大的代價,兩者相抵可能會使財政入不敷出。

- 企業之間缺乏信任。企業在決策時總是從自身利益最大化出發,而非整個供應鏈或社會效益最大化原則。企業希望自己的上下游企業實施更多的綠色工藝,這樣就可為自己的產品達到綠色標準而花費最小的成本。

- 實施綠色供應鏈的技術和知識欠缺。雖然綠色供應鏈在理論上可以建立,但相應的綠色產品的開發和廢物的處理技術和手段有待建立和提高。

- 環境標準與稅費制度仍不完備。各個國家環境標準不同,尤其是我國環境制度不健全,執法監督不利。

- 企業文化(企業的核心價值觀)不同。企業文化是影響供應鏈企業間合作關係的首要因素。正所謂“道不同不相與謀”。如果雙方沒有互相理解的文化理念,則很難合作,即使合作,也會因管理成本過高而失敗。

3)綠色供應鏈的運作分析

前面分析了綠色供應鏈構建時應考慮的相關因素,下麵探討綠色供應鏈是如何運作的。

這裡以綠色供應鏈管理信息系統(GSC-MIS)為核心,它通過Internet與各地的供應鏈、製造商、分銷商、零售商和物流商相連接,互換信息。而供應商、製造商等又各自組建自己內部的管理信息系統(即內部MIS)。零售商組建內部MIS與用戶相聯繫。其它供應商、製造商、分銷商、物流商等與零售商同樣道理。GSC-MIS又通過Intranet與環境管理系統(EMS)、知識管理系統(KMS)、人力資源管理系統(HRMS)、財務管理系統(FMS)、質量管理系統(QMS)連接在一起。而決策支持系統(DSS)通過EMS、KMS、HRMS、FMS、QMS反饋的信息,同時考慮社會系統的一些因素,並聽取專家的建議後決定是否流程重組或改進,把最終的結果傳遞給GSC-MIS。整個綠色供應鏈就這樣運行管理。

社會系統是由綠色供應鏈運營的社會因素構成,具體包括政府或者國際性組織對供應鏈成員的規制、整個社會的文化、價值觀與倫理道德等因素。綠色供應鏈要想穩定運行是離不開社會系統的。

環境管理系統(EMS)是區別於非綠色供應鏈的顯著特征,主要職責是產品和工藝的綠色性指標的建立以及整個流程的監督與評估(包括評價體系的構建和評價方法的確定)。EMS是過程和實踐的集合,它能使組織減少對環境的影響、增加其運作效率,幫助組織系統地管理環境的“腳印”——其活動、產品和服務等對環境的影響。EMS不僅有助於組織註意其法律法規上的責任,而且能夠提供尋求比如像能源效率、資源保護等環境方面的工具。EMS是規範的管理系統,對供應鏈內部的管理、組織和環境績效的改善負責,其體現在以下幾個方面:

- 創建環境策略;

- 建立適當的目的和目標;

- 幫助設計和實施針對這些目標的計劃;

- 監視和評估這些計劃的效果;

- 監視和評估公司內部一般環境管理活動的效果。

知識管理系統(KMS)是關於綠色供應鏈的所有相關知識的收集與管理,以及知識產權的界定。主要包括供應和採購知識、設計和產品知識、生產運作和物流知識、渠道管理和分類知識、品牌和客戶知識。

人力資源管理系統(HRMS)可以對整個綠色供應鏈的人力進行調配,使用使得整個供應鏈人的效率得到最好的發揮。財務管理系統(FMS)和質量管理系統(QMS)分別對供應鏈的財務狀況和產品質量進行監督。

決策支持系統(DSS)是整個供應鏈的最高決策機構,下設四個小的資料庫,分別是資料庫、模型庫、知識庫和方法庫。其中知識庫不同於知識管理系統,它主要是關於供應鏈的業務流程知識、客戶關係知識和戰略聯盟知識的存儲以備決策支持系統的調用。

4、總結

綠色供應鏈是在傳統供應鏈的基礎上考慮環境問題,因此綠色供應鏈具有經濟效益和環境效益兩個目的,有更豐富的內容和更深刻的內涵。在設計綠色供應鏈時不僅要考慮更多的因素,而且還要考慮這些因素的協調問題,這就使得整個體系變得異常複雜。同時也使得綠色供應鏈管理也難上加難。

理了一下和周圍IT系統的關係,有幫助。能否在展開一下和ISO的關係?