習慣領域理論

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

習慣領域理論(Theory of Habitual Domains)

目錄 |

習慣領域(Habitual Domains)理論是美國堪薩斯大學商學院的游伯龍(po-Lung.yu)教授在潛心研究和總結社會心理學、腦神經科學、系統科學、管理科學等學科最新研究成果的基礎上,通過對人類行為和決策的觀察、分析後,於20世紀80年代初正式提出的。

習慣領域理論主要思想是:每個人大腦所編碼儲存的概念、思想、方法、經驗、技巧(本文將其歸結為知識)以及各種信息等,經過相當時間後,如果沒有重大的事件刺激,沒有全部信息的進入,這個編碼和存儲的總體,將處於相對的穩定狀態,思想或想法(指大腦內編碼、存儲的)一經穩定,主體對人、對事、對問題、對信息的反應,包括認識、理解、判斷、做法等,就有一種習慣性,也就是說具有比較固定的框框或稱模式,這種習慣性的看法、做法和行為,就是習慣領域的具體表現。

習慣領域存在於每個人的頭腦中,是一種不易被察覺,更不易改變的東西,它的形成以及穩定主要有以下幾點原因:

1、習慣領域是隨主體的學習過程而形成的。當主體學習、積累的知識越多,新事物對於主體來說是新的機會便越來越小,尤其是主體接觸的外界範圍和事物沒有較大變化的情況下,這種現象會更加明顯。例如:一個人在某一組織中工作時間越長,工作範圍越固定,會感到學到的新東西越來越少。

2、通過類推、聯想等,主體常常用過去的經驗和思維方式來解釋新的信息、事物,會有曲解信息和事物的現象。.

3、儘管外界信息是新的,但主體追求與主觀上的一致性,即將新的信息與既有的存儲信息、知識等結合起來,使主體認為它有新意的機會大為降低,即主體從主觀上不願意接受新事物。

4、外界的環境雖然是動態的、變化的,但這些變化都是在一定的範圍內發生的,主體能夠感認到的機會也具有一定局限性。

由於上述幾個原因的共同作用,人們的習慣領域會逐漸趨於穩定,除非有重大的事件發生(即有壓力產生),否則不會刻意地去擴展習慣領域。

習慣領域的基本含義包括兩個方面:一是指主體大腦編碼和存儲信息、知識的總體,稱為潛在能力;二是指人們認識問題、處理問題的習慣性,稱為表現。習慣領域一旦穩定後所表現出來的作用具有“兩重性”,一方面,它表明行為主體積累的智慧和經驗,反映該主體具有一定的能力,有助於提高主體工作的效率和效果,可將其稱為正面效應;另一方面,它可能阻礙新信息的進入和接收,容易產生守舊思想,缺乏創新精神,可將其稱為負面效應。

習慣領域理論揭示了行為主體能力(尤其是創造與創新能力)形成的機理,主體對某一問題的習慣領域越大,那麼大腦中編碼的信息範圍就越廣、數量越多、越有系統性,信息間的衝突性就越少,與環境和目標的要求就越匹配,主體解決問題的能力就越強,看問題也就更全面、更正確,獲得成功的可能性也更大。對於每一個決策問題(個人所面臨的待解決問題),主體都存在有一個能力集合(competence set),該集合包括達到問題的滿意解所需要的知識、信息。當行為主體已經獲得該能力集合,或認為自己已經獲得這一能力集合時,則對此問題將能夠快速地做出反映行為,否則,行為主體將需要通過學習等方法來擴展自己的能力集合,以求得能力的提高。從信息、知識的積累與能力集合的關係看,習慣領域包括以下四個基本要素:

1、潛在領域:指在腦海裡所有可能產生的念頭、思路等,或是腦海裡所有存儲的信息、知識的總和。表現為主體的潛在能力,往往潛在能力是相當大的。

2、實際領域:具體某一時刻占據主體註意力的念頭和思路,或者說是在一定時限內主體可以搜索到的知識、信息。表現為主體的實際運用能力;可發概率:是指存儲的某項知識或信息能夠占有主體註意力的機率,這一點說明每項知識或信息被主體檢索到的概率是不同的。

3、可達領域:由於實際領域的運用,主體往往會引發一些想法、看法等,這些延伸出來的念頭、思路就是可達領域。

綜上所述,習慣領域的實質表現為主體所存儲的、相互關聯的知識,即知識結構,及其對知識的運用習慣,這兩個要素決定了主體的能力。習慣領域理論不僅揭示了個人能力形成的機理,同時,也說明瞭知識結構對主體能力的重要影響。

習慣領域與能力集合的分析,雖然是基於個人的,重點在於研究個人能力集合的形成、擴展以及對個人行為和決策能力的影響。但根據組織理論的分析,組織是由個人組成的協作體系。因此,既然作為組織成員的個人具有一定的習慣領域和能力集合,而由個人構成的組織也必然具有自身的習慣領域和能力集合。並且,組織的習慣領域同樣會影響、制約著組織的能力集合,這一點恰恰揭示出了企業之間能力差異的根源。

但組織習慣領域與能力集合的特點卻不同於個人,它不僅涉及形成、擴展問題,也要涉及收縮、轉移等問題,因為組織的目標,所處環境不同於個人。所以,對於組織而言,不僅要研究習慣領域的形成、作用,也要研究它的擴展、收縮、轉移問題。組織的習慣領域是一個更複雜的構造,它不僅取決於參加組織成員個人的知識積累,同時也會受到個人知識之間的互動,以及存在於組織機構自身知識的影響。組織習慣領域的有以下幾個問題:

1、一個組織是由若幹個正式或非正式的群體或個人組成的,群體或個人的習慣領域會影響組織的習慣領域,但組織的習慣領域並不等於成員習慣領域的累加,而是一種相互作用、共識後形成的集合。

2、組織中個人之間的習慣領域是相互影響的,尤其是組織的領導者的習慣領域對整個組織及個體的影響是巨大的,會起到核心的作用。

3、不同的組織有不同的準則(組織的價值觀)來衡量他們的工作成果,比如對企業來說,可以分別通過市場競爭力、財務能力、研究開發能力等因素來分析企業的工作成果。因此,組織的習慣領域是與這種準則相適應的。

4、對於一個企業而言,習慣領域是形成知識創造與創新能力的基礎,同時,也是形成組織價值體系的重要因素。所以,企業為形成一定創造能力,一方面應註意形成具有自己特征的習慣領域,同時又要讓習慣領域適應環境發展,保持其正向發揮作用。

5、組織習慣領域的改變不同於個人,它不僅要通過培訓、學習改變個人的知識結構來改變其習慣領域,而更重要的是要通過調整組織本身的知識結構,來改變固化於組織機構中的組織的習慣領域。

組織習慣領域的內在表現,一般為組織中存儲的具有一定結構的知識體系,它對組織的能力(解決問題的能力、知識創造與創新能力)會有重要的影響。一個明顯的實例就是,具有不同學科知識的人相互交流容易引起創造性思維,產生新的知識。因此,組織知識管理需要解決兩個問題:

1、會管理自己習慣領域的形成過程,即知識學習與積蓄的過程,明確自身所需的知識結構。不僅要知道企業當前所需知識,而且要知道未來發展需要的知識,並且知道知識之間的作用關係。例如,電視機生產企業,需要電子技術知識、機械技術知識等等。而且,根據未來數字化的趨勢,需要配置數字技術、通訊技術等等。

2、能夠配置一個合理的知識結構,並且能夠動態地改變、優化知識結構。根據習慣領域理論可以知道,如果知識結構穩定不變會產生僵化現象,阻礙創造力的發展,因此,必需不斷地調整、優化知識結構。

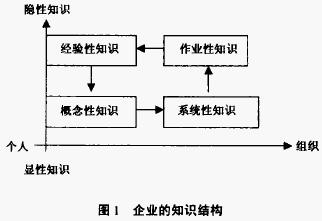

目前對於組織知識結構的分析主要有來源和存在兩個角度[5],本文主要從知識來源的角度,基於認知科學對企業知識結構進行分析,認為企業的知識來源於長期的創造與積蓄,經過組織化的過程逐漸形成其具有獨特性的知識體系。從知識的屬性及載體分析,企業知識體系由以下四種知識構成:經驗性知識、概念性知識、系統性知識和作業性知識。四種知識的屬性及相互關係如圖1所示。

1、經驗性知識

經驗性知識一般表現為未編碼的隱性知識,分散地存在於組織成員個人身上,通過溝通、共用可以形成組織成員共有的知識,是企業知識議席形成的基礎,表現為各個成員在實際業務活動中所積累的經驗、訣竅、技巧等。

2、概念性知識

概念性知識是通過語言或行為表現出來的,形象、印象、感覺等形式性的知識。概念性知識是對經驗性知識的表述而產生的,但因為隱性知識的表述只能採用隱喻、類比等方式,所以,概念性知識是一種以具有特定內涵的概念來表示某一方面的知識。例如,企業通過商品的品牌樹立的信譽,使消費者形成一個明確的品牌概念;企業通過樹立企業形象,使相關組織的合作經驗變為信譽;以及企業內部員工,對某些創意、技巧、技能,賦予具有特定內涵、明確的概念,成為一種專項知識,都屬概念性知識。

3、系統性知識

系統性知識是一種明確的、體系化的,可以用規範化的信息載體記錄的知識。例如:企業存儲的客戶檔案、產品設計方案、技術文件、工作規程、專利等等。均屬於系統性知識。這類知識一般是可編碼的顯性知識,是企業通過各種方法,將經驗性知識與概念性知識的內涵,轉化為一定的技術、方法等形成的。

4、作業性知識

作業性知識是企業通過不斷地實踐、運用知識,逐漸地形成於各種制度、工作規範、工作程式,直至員工的素質、組織文化方面的知識。這種知識多表現為隱性知識,其內容不僅表現為技術性的隱性知識,如技能、技巧等,也表現為認知性的隱性知識,如企業的價值觀、評價體系等等。

一般認為,上述四種知識通過共用、溝通、描述、運用等過程,會不斷地轉化,不斷地生成新知識(如圖1所示),可將些過程稱為知識迴圈[3]。但根據習慣領域研究可知,知識體系一旦穩定會具有形成能力和制約創新的“兩重性”。因此,從長期狀態看,知識迴圈不可能自動、順利地進行,也不可能不斷地產生新知識,只有不斷地更新期習慣領域,即剋服習慣領域的負面效應,才能保證新知識產生。所以,從知識在體系中作用的角度可以將知識體系分為核心知識和能動知識兩部分。

核心知識是指對於形成、更新知識體系起主導作用,是某一組織區別於其他主體的知識。如前所述,習慣領域穩定之後會形成對事物的看法,以及對信息解釋的基本模式,本文將期稱為認知維模式。一個組織也必然存在著獨特的認知模式,它是組織知識結構的核心知識部分,而且這種知識是一種途徑依賴性的隱性知識。

能動知識是指對於形成、更新知識體系起輔助作用,保證組織能夠運行的基本知識。這種知識在每個企業中也會有所不同,但共性的東西更多,而且它不會制約知識結構的更新。如企業進入某行業所必須的技術、市場、管理等方面的知識。

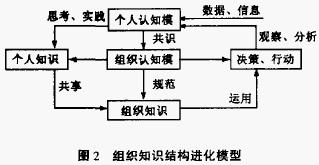

因此,如果沒有核心知識的改變(認知模式的進化),組織的知識結構是很難改變的,知識迴圈也只能是在一定的框架下進行,難以產生新知識,缺烽創新性。但組織認知模式的改變是非常困難的,要從改變成員個人的思維觀念的習慣性(個人的認知模式)開始,經過在組織中知識的共用、認知的共識,逐漸改變組織的認知模式,進頁達到產生新知識,調整企業知識結構的目的。這個過程模式如圖2所示。

企業的知識結構是一種隱含的潛在資源,對其進行不斷地調整、優化會有利於企業創造與創新能力的提高。但這個過程的實現是非常困難的,實際是一個組織學習的過程,對於如何實現這個過程還有待於進一步深入研究,不過從企業實際操作層面講,以下一些做法會對它的實現有益處:

1、通過人力資源結構的調整實現知識結構調整。如配置不同專業知識、工作經歷背景的人形成團隊,完成某項任務。

2、實行工作輪換制。定期地調換成員的工作,讓員工不斷地擴大接觸範圍,大量接受新的信息、知識會促進成員個人認知模式的改變。

3、調整組織的分工模式與工作流程。結合組織的變革、流程再造等管理技術的實施改變組織的固定思維模式。

4、廣泛運用信息技術增加信息量及知識量的進入。通過信息技術的應用可以使組織外部大量信息及知識進入,有利於知識結構的改變。

- [1]馮俊文,能力集分析[J],管理科學學報,1999年第6期,79-83.

- [2]Nonaka & Takeuchi, Knowledge Qeating Comtmny[M],Oxford University Press,1995.

- [3]野中鬱次郎等,知識創造企棠再葫兩[J],組絨科翠,Vo1.33,No.1,1999,33-47.

- [4]吳迪,企業知識及其創造能力分析[J],數量經濟技術經濟研究(增刊)20O0-l1.

- [5]吳迪,知識資產的構成及其評價方法研究[J],中國行政管理,2002(9):54-56.

- [6] 游伯龍,HD:習慣領域[M],中國友誼出版公司,2001-04.

- [7] [美],維娜•艾莉,劉民慧譯,知識的進化[M],珠海出版社,l998-09.

- 吳迪.習慣領域理論與企業知識結構分析.科研管理,2004年4期